楽園の地図105号 オーストラリア&大洋州の最新ニュース!

Opera House, Sydney, Australia

もくじ

はじめに (わからないから、行くんだよ)

今週の楽園 オーストラリア&大洋州(オセアニア)

楽園エリア1 シドニー

・かつての精神病院が市民の憩いの場に? Callan Park再開発計画

・シドニー映画祭で注目のホラー映画「Together」が面白そう

楽園エリア2 メルボルン

・夜の植物園がサイケに光り出す? 注目イベントLightscapeとは?

・オーストラリアの大地が育てたブルースロックバンド、The Teskey Brothers

楽園エリア3 その他オーストラリア

・ギャンブルで儲けた大富豪がやりたい放題の美術館を作った話(タスマニア)

・世界中で愛された田舎町バイロン・ベイは何がそんなにいいのか?(バイロン・ベイ)

楽園エリア4 ニュージーランド

・次なる世界的なミュージシャンとなるか、Ladi6の魅力(クライストチャーチ)

・爆音でセリーヌ・デュオンを流すチャリ? 「Siren Kings」とは?(オークランド)

楽園エリア5 オセアニアの小国

・海面上昇による国家消滅の危機と「デジタル国家構想」(ツバル)

・不安が消える? 強い酩酊感? 地元に伝わる謎の儀式「カバ儀式」とは?(フィジー)

おわりに

はじめに

わからないから、行くんだよ

ある時私の友人が映画を見ていたら、友人の友人が、こう言ったそうです。

「そんなよくわからない映画を見て、それって面白いの?」

友人はムカっしたけど、何も言い返すことができなかったそうです。私はいつも楽園の地図で、よくわからない場所、よくわからない映画、とにかく流行ってはいない、よくわからないものを紹介しがちです。今日は最近気に入ってるタミル語のラッパー、Young Rajaの曲を聴いていたし(Venum)、昨日はモンゴル語のR&Bシンガー、Hishigdalai(Gerelt Hot)を聴いていて、少なくても私の周囲にタミル語とモンゴル語の曲を聴いている人を自分以外に1人も知りません。この調子ですから、私がその友人の友人の隣にいたら、毎日毎日そう尋ねられていたことでしょう。もちろん、面白いよ、いいよ、と答えるのですが、きっと友人の友人はそれを言っても納得しないだろうし、私は私で、うーん、意図が伝わってないだろうなーと悩むはずです。

そんな時、イラストレーターのみうらじゅんさんのある言葉を思い出しました。まさに同じく、そんな映画ばかり見て面白いのか? と聞かれたみうらさんは、「面白いか面白くないか、わからないから見るんだよ」と答えたそうです。みうらさんは流石に真理というか、物事の核心をつくのがうまいです。確かに、皆が面白いと言ってるものはきっと面白いんだと思いますが、私はどちらかというと、面白いか面白くないかわからないものに惹かれます。みうらさんは特に90年代に巻き起こった空前のサブカルブームの中心人物の1人で、サブカル(チャー)というのは一般には、なんだかわからないマニアックなものを取り上げる人たちというイメージが一般的にあると思いますが、あえてつまらなさそうなものを取り上げてもやっぱりつまらないわけで、ポイントは、「面白いか面白くないかわからないけど、私は好き」なものであって、そんなものを探す最中に「それって面白いの?」は愚問というやつです。つまらないものを体験したり扱うつもりはこちらもありません。ただ、それが面白いのか、そうじゃないのかは、私もよくわかりません。だからこそ、見るんだよ。

これって旅行に置き換えるとわりとイメージしやすくなるんですよね。たとえば私がバングラディシュという国に行きたくなって、「そんなところに行って面白いの?」と聞かれたら、「面白いか、面白くないか、わからないから行くんだよ」と言うとしっくりきます。面白いことが、いいことが確約している場所が行くべき場所であれば、私たちはディズニーランドとワイキキビーチを往復するしかなくなるかもしれません。私はそんな世界には住みたくありません。旅行でも映画でも本でも音楽でも、面白いのか、いいのか、というのは体験する前では二の次で、気になる、わからないという気持ちを大事にしたいです。もちろん、たまの休みにどこかに行きたい。行くのであれば失敗せずいい場所に行きたい、という気持ちもわかります。でも、そうじゃない選択があったほうが絶対に人生は豊かです。

さて、実際に行った場所が、やっぱり微妙だった場合、あなたは相手にどう伝えるべきでしょうか。いい点を探して言うべきか。正直につまらなかったと答えるべきか。嘘をついて盛るべきか。ここでもみうらじゅんは便利な言葉を残しています。使える名言その2は文末につける「そこがいいんじゃない」です。たとえば旅行で行った場所がご飯があまり美味しくなくて楽しくなかったとしましょう。「ご飯がまずかった。調味料は限られたものしかなかったし、何を食べてもそんなに美味しくなかった。ついでに観光地もしょぼかった。(ここで一呼吸おいて)でも、そこがいいんじゃない」って言いましょう。英語なら、But, I like it. あるいは、But I like that was あたりでしょうか。

それでは、誰も読んでない、誤字脱字も多い、取り上げてる話題もよくわからない、でもそこがいい、でお馴染みの「楽園の地図」本編に入ります。今日は、オーストラリア、そしてオセアニアからの最新ニュースをお届けします!

今週の楽園 オーストラリア、大洋州(オセアニア)

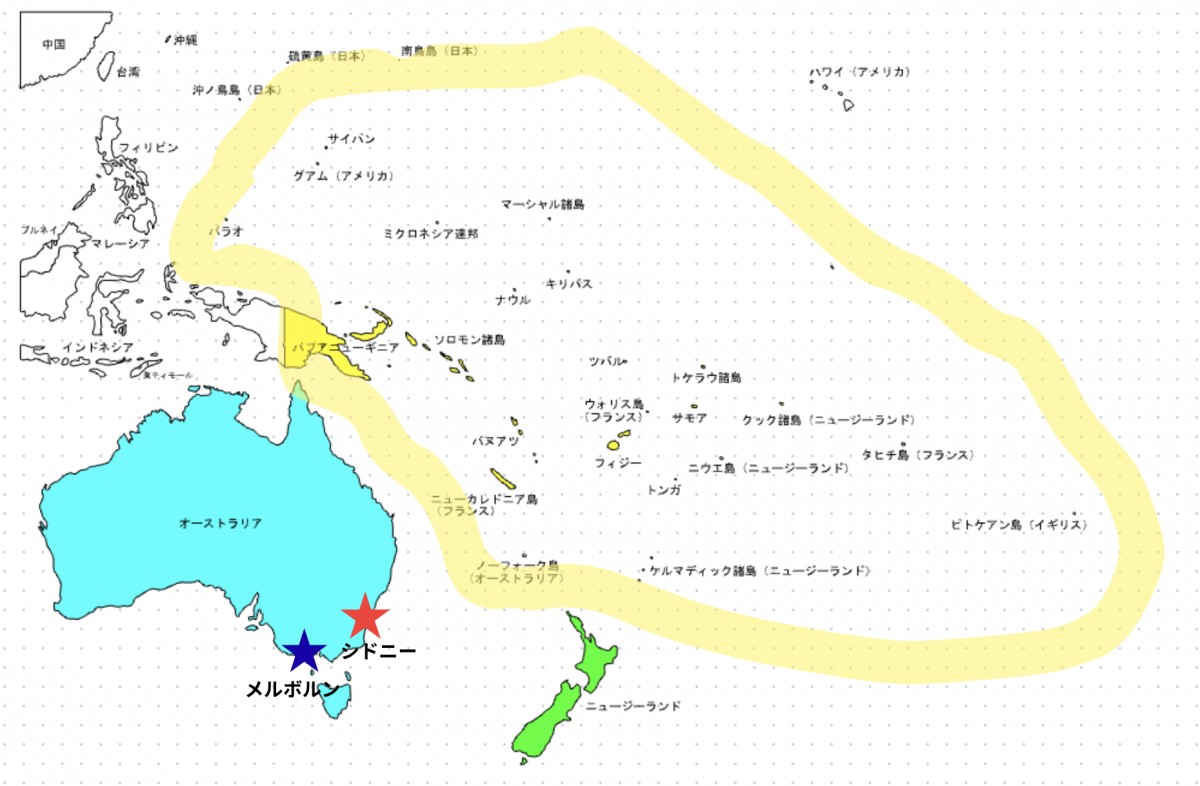

学生の頃社会の時間に習いましたが、世界にはアジア、ヨーロッパ、北米、南米、アフリカ、そしてオセアニアの6つの州があると言われています。あれだけ多様なアジアが一つに括られてたり、その癖ヨーロッパは独立していたりと恣意的なものはありますが、とにかくこれがよくある世界の分類でしょう。今日はそんな世界の州の一つ、オセアニア全域をカバーする特集です。そうは言っても、この地域はオーストラリアが中心で、ニュージーランド以外はマニアックな国が多いです。そんな場所を以下の5つに分けて紹介します。

エリア1 シドニー(赤)

エリア2 メルボルン(青)

エリア3 その他オーストラリア(水色)

エリア4 ニュージーランド(黄緑)

エリア5 その他オセアニアの国々(黄色)

楽園エリア1 シドニー

かつての精神病院が市民の憩いの場に? Callan Park再開発計画

シドニー映画祭で注目のホラー映画「Together」が面白そう

ハロー! ということでシドニーから楽園の地図が最新の話題をお届けします。オーストラリア最大の都市シドニーは、冒頭の写真でも取り上げたオペラハウスが有名で、都市圏の人口は530万人、オーストラリアの人の約20%がシドニーかその近郊に住んでいるというデータもあります。ボンダイビーチなど、美しいビーチもあります。日本でも有名なパンケーキと朝ごはんのお店、Billsの発祥はシドニーのボンダイビーチ。

ところであまり知られていませんが、楽園の地図的に知っていただきたいのは、シドニーは映画製作で有名な街だということです。実は、世界的な映画会社FOXがシドニーに撮影所を設け、「マトリックス」「ミッション・インポッシブル2」「ムーラン・ルージュ」など、錚々たる作品が実はシドニーで作られていたことはあまり知られていません。

そんなシドニーから最初の話題は、新たな都市公園計画のお話。シドニーの中心部から車で10分、自転車で30分ほどの場所にあるカラン・パーク(Callan Park)。敷地面積61ヘクタールと、まちなかにしてはかなり立派な公園です。なんてことのない都市公園と思いきや、ここはかつて精神病院があった場所として知られています。かつては私邸があり、宅地開発しようとするも政府が土地を買い上げ、19世紀後半にこの地に精神病院を設立。建物はクラシカルなものを採用し、患者が植物を育てることができる施設などを設け、当時の設備としてはかなり最先端なものだったようです。

カランパークの旧カーク・ブライド病院(イメージ)

一方、1970年代ごろから、他の病気と区別せず、隔離収容する必要がないのではないか、という議論が世界的に盛んになり、患者数が減少。確かに精神病者を隔離するというのは差別的ですからね。さらに19世紀に建てられた建物の老朽化も進んだことで、1994年には精神病院としての役割を負えます。

その後、特に用途をなくしたことから、建物はなかば廃墟化。かつて精神病院だったという歴史も相まって、地元の心霊スポットのような扱いになってしまいました。

シドニー市はそんな場所を「象徴的な都市公園」に変えるべく、マスタープランを打ち出しました。

Callan Park master plan hopes to turn former psychiatric hospital site into ‘iconic’ urban parkland(ガーディアン誌)

計画では、この地をカフェや文化施設、あるいは歴史的建造物を活かし、映画製作のための空間にするというアイディアも出ています。

この計画、予算面などで調整も必要のようですが、現状でも湾沿いの道はジョギングルートや散歩道として人気なので、今後さらに素敵な場所に整備されて、シドニー西部の文化拠点になることを楽しみにしています!

◇

もう一つの話題は、映画の街シドニーらしく、シドニー映画祭の話題を。6月、毎年行われているシドニー映画祭が無事終了しました。この映画祭の歴史は古く、1954年に開かれ、以降毎年開催されています。海外からの誘致作品はもちろん、特に国内のドキュメンタリー作品を多く取り扱うことで知られています。72回目となる今回も様々な映画がこの映画祭で公開されましたが、なかでも注目されたのがオープニングを飾った映画「TOGETHER」です。驚きを持って映画祭で迎えられました。日本での公開が楽しみです。

ジャンルとしては、「スーパー・ナチュラル・ボディ・ホラー」ということでこれは聞き馴染みが薄いかもしれませんが、スーパー・ナチュラル(=超自然的)とは、簡単に言えば自然や人知を超えた存在、つまり神とか霊的なものを表現しているという意味。これは日本人にとってはとてもわかりやすい表現で、わざわざジャンル分けする必要もないでしょう。一方、ボディ・ホラーとは、肉体が変形したり、ゾンビ化したりするジャンルを指します。ちなみにこの二人、実生活でも夫婦だそうで、実際の夫婦による迫真の演技に注目です。いやー、そこはかとなく怖い感じですね。

楽園エリア2 メルボルン

夜の植物園がサイケに光り出す? 注目イベントLightscapeとは?

オーストラリアの大地が育てたブルースロックバンド、The Teskey Brothers

さて関東とくれば関西、東海岸とくれば西海岸、シドニーとくれば、それはメルボルンでしょう。オーストラリアは他にもブリスベン、パース、アデレードなどの大都市がありますが、規模で言えばシドニーとメルボルンが抜きん出ています。メルボルンの都市圏は500万人とされていて、これは日本で言えば福岡(都市圏)より大きく、名古屋(都市圏)より少し小さいぐらいで、私も訪れましたが、「ちょうどいい都市」。そのせいか、エコノミスト誌の調査で過去に、「世界で最も暮らしやすい都市」で世界1位となるなど、世界的に評価の高い都市です。

メルボルンは特にコーヒー文化が有名で、もともとコーヒー文化で有名なイタリアからの移民が多かったことからコーヒー文化が根付きました。フラットホワイト(エスプレッソにミルクを加えて泡だてず仕上げる)を発明したのもメルボルン。大都市シドニーよりも、個人経営のお店が多く、個性豊かなコーヒーベンダーに出会える街です。

そんなメルボルンよりまず最初の話題は、メルボルンのロイヤル植物園で行われる光のイベント、Lightscapeがとっても良さそうだという話題から。要するに、植物園を派手に電飾して幻想的にするよってイベントなのですが、これが毎年好評なのでぜひメルボルンに行く用事のある方はイベントに合わせて行ってみてほしい。

Lightscape 2025

https://vimeo.com/1060336783?fl=pl&fe=vl

Lightscapeは、2012年ごろにイギリスで始まったイベントだそうですが、2022年からここメルボルンでも毎年冬(ちなみにオーストラリアの冬は北半球における夏です)に行われていています。そう言えばシンガポールの植物園でも同様のイベントは行われていて、どうやら植物園で光の展示を行うことは世界的なムーブメントとなっているようです。そもそも夜の植物園というのがなかなか幻想的で、もし体験されていないかたは世界のどこかで体験してほしいです。日本の植物園ももっと展示で趣向を凝らすようになるといいなー。ちなみに、「日本 植物園 イベント」で検索したら、こども絵画コンクールとかが最初に出てきて、まあいいんですけど、いいんですけど、もうちょっと尖ったこともやってほしいな。

◇

続いてメルボルンから二つ目の話題は、私が大好きなオーストラリアのブルースバンド、The Teskey Brothersを紹介させてください!

So Caught Up /The Teskey Brothers

どうでしょう、このブルース感、アーシー感。日本人はブルースロック好きが多いから、たぶんこの魅力はわかってくれるんじゃないかな。こういう曲をかけながらオーストラリアのカントリーサイドをのんびりドライブできたら楽しいでしょうね。

私はこのバンドを初めてフジロックで観たのですが(調べたら2018年のフジロックに出てますね)、それ以来、密かにファンです。彼らはメルボルン出身なのでこの項目で紹介させてください。ブルースロック、カントリーロックといえば、アメリカの南部あたりで流行ってるイメージで、あまりオーストラリアのイメージはないと思いますが、私が知る限りオーストラリアはわりとこういうバンドが多い印象です。

私の持論では、国土が広い場所からは声を張り上げる系のミュージシャンが出て、都会の小さい空間からはささやくようなウィスパー系のミュージシャンが出る印象です。フランスのシャンソンだって都会の音楽だし、日本で言えば小沢健二も星野源も都会っ子で、あまり声を張り上げて歌うタイプではありませんね。対する北海道出身(広い大地)はドリカムに中島みゆきと、声量に自信のあるアーティストが多い印象。The Teskey Brothersはメルボルンですが、オーストラリアの大地が彼らを育てたのでしょう。

Pain And Misery/The Teskey Brothers

ねえ、いいでしょう。ここに取り上げてるのは彼らの代表曲ですが、バンドとヴォーカルがいいからアルバムのマイナーな曲とか、どの曲も素晴らしいんだ、これが。あなたのプレイリストに彼らの曲が加わることを祈って、メルボルンからお届けしました。

楽園エリア3 その他オーストラリア

ギャンブルで儲けた大富豪がやりたい放題の美術館を作った話(タスマニア)

世界中で愛された田舎町バイロン・ベイは何がそんなにいいのか?(バイロン・ベイ)

さて、ここからは、その他のオーストラリアの話題をお届けします。まずはオーストラリア本島から離れた、貴重な固有種の多いタスマニアより、ギャンブルで大儲けした大富豪が個人的趣味が講じてできた美術館MONAがだいぶヤバいという話をしたいと思います。

MONAの話をする前に、館長のデイヴィッド・ウォルシュの話をしましょう。彼はタスマニアに生まれ自閉症だったようですが、常人を超えた記憶力を持ち、ポーカーなどのギャンブルでは負け知らずだったそうです。大学時代に習った応用数学を利用して、競馬やギャンブルのシステムを開発し、巨万の富を得ます。まずこの時点でかなり数奇な運命なのですが、その富を使って美術館を開館します。美術館のオープン時の式典では、Tシャツに「F**k the art, let’s rock’n’roll」と書いたTシャツを着ていたそうです。

現代美術の世界は、一種独特の世界です。キュレーター、評論家、メディア、さらにはアートに投資する投資家などさまざまな思惑が入り混じり、アートの世界は混沌としています。一般的に面白いとか、良いものというよりも、業界の流れに沿った作品が評価される傾向があります。

そんな状況へのアンチテーゼという気持ちも彼にはあったはずです。彼の蒐集品は、値段が上がるとか、賞を取ったとか、そんなこと関係なしに、「俺がイケてると思ったもの」を展示しているように思います。

展示品の一つ「FAT CAR」のイメージ図。太ったポルシェ

展示のテーマは「性と死」。「大人のディズニーランド」との呼び声も高いMONA、タスマニアに訪れる方はぜひ行ってみてください。

(参考記事)

【タスマニア】MONA美術館は、アートに興味ない人も絶対楽しめる過激なスポット!(Note)

https://note.com/fu_thtt/n/n32fd5e2aba12

謎の大富豪が作った「大人の美術館MONA」とショックフェスティバル【6月ネタ】

https://cpinter.biz/mona_darkmofo/

◇

続いてオーストラリアからもう一つの話題は、バイロンベイについて。オーストラリアのバイロンベイ(Byron Bay)は、サーフカルチャーやヒッピームーブメントが作り出した街で、ブリスベン・ゴールドコーストからも近い場所にあります。

バイロン・ビーチ(イメージ)

人口わずか6000人の田舎町ですが、世界中からバックパッカーやサーファーやダイバーが訪れる街です。なぜこの場所に世界中から観光客が集まるのか。最大の魅力はその海の美しさにありますが、魅力はそれだけではありません。ファーマーズマーケットや、美味しいと評判のカフェ(Bayleaf Cafeなど)、オーガニックレストラン(Combiなど)が多く、さまざまな人を魅了してきました。魅了された人の中にはセレブも多く、ジャック・ジョンソン、オリヴィア・ニュートン=ジョン、ナオミ・ワッツなど錚々たる人物がここに居住したそうです(セレブについて知らなければ調べてね)。海外セレブに限らず、日本のRIKACOさんもバイロン・ベイに夢中。

サスティナブルというか、そういう思想もセレブを惹きつける理由かもしれません。世界的に有名な湘南と思っていただければ間違いないかも。笑。いいないいな。私も早く行きたい。彼の地に想いを馳せながら、オーストラリアより楽園の地図がお届けしました。

楽園エリア4 ニュージーランド

次なる世界的なミュージシャンとなるか、Ladi6の魅力(クライストチャーチ)

爆音でセリーヌ・デュオンを流すチャリ? 「Siren Kings」とは?(オークランド)

Kia ora(キア・オラ)! ニュージーランドより楽園の地図がお届けします。ニュージーランドという国を知らない人はさすがにいないと思いますが、「オーストラリアの横」「確か大きな島が2つ」ぐらいの知識しかないと思います。ここで、知ってるようで知らないニュージーランドの基本的な情報をお伝えしたいと思います。ニュージーランド(以下:NZ)は、面積27万平方メートル(ちなみに日本は37万平方メートル。本州は23万平米。つまりNZは日本よりやや小さく、本州よりほんの少し大きい)、人口は500万人(=北海道と同じぐらい)、1931年にイギリス連邦から独立を果たしました。首都はウェリントン、最大の都市はオークランドです。NZにはキーウィという鳥がいますが、なぜかNZの人は自分たちのこともキーウィ、自分たちが作った果実のこともキーウィと呼びました。だから、NZドルも、キーウィドルと呼ばれます。お金や果物はともかく、自分たちのことも鳥の名前で呼ぶなんてちょっと侮辱的じゃない? と思わなくもないんですが、NZ人はこのキーウィという鳥にそれだけ愛着を持ってます。かつて(戦後)は、英国への農作物の輸出などで生計を立て世界に先駆けた福祉国家になりましたが、英国がヨーロッパの他の国との関係を深める中で、NZは主な貿易相手を失い低迷。その後は新自由化政策に舵を切り、現在ではオーストラリアと中国を主な貿易相手としています。移民大国で、2023年の国勢調査によると、ニュージーランド以外で生まれた人の数は29%に達しています。歴史的にイギリスからの移民が多かったようで、今もイギリス移民が国籍別では最多ですが、2位は中国本土、3位がインドとなっていて、近年アジア系住民が急増していて、社会問題となっています。このあたりが、まあニュージーランドの基礎知識。

◇

さて、ニュージーランドは英語圏ですので、英語のシンガーソングライターが多く、なかにはLordeのように、世界的に有名なミュージシャンも輩出しています。LordeのRoyalsって曲は、彼女が17歳だった2013年に発表され、母国NZでチャート1位になったのはもちろん、アメリカ、オーストラリア、イギリス、カナダ、アイルランドで1位となります(以上Wiki参考)。その他世界中で聞かれ、Spotifyでは通算14億回再生されているというデータもあります(世界中のチャートで大暴れするRoyalsを見よ)。なんで17歳のNZの小娘の曲がこんなに売れたのか、気になるところですが、やっぱりRoyalsの歌詞の意味を感じないと、共感できないと思います。翻訳している動画を見つけたのでどうぞ。

Royals/Lorde

つまりこれは、ハリウッドやその他米国を中心としたバブリーな音楽業界に対する強烈なカウンターだと私は思ってます。そして、ただカウンターとして機能してるだけでなく、Royals(王族)になれない庶民(私たち)による、内的革命の歌だと思うんですよ。レイモンド・カーヴァーを読んでいたという文学少女だったからこそ書けた歌詞だと思います。

さて、そんなLordeのような世界的才能を産んだNZには、才能あるミュージシャンがたくさんいます。私的に気になってるのがLadi6。ウェリントン出身。Lordeがどちらかといえばオルタナポップ志向だったのに対し、Ladi6はR&B、Hip Hop志向だと思います。なかなかいいんですよ。この曲なんかいいですよ。

彼女ようなミュージシャンの中から、世界(特に米国)の音楽業界をやっつける新たな才能が出てくるのが楽しみです。

◇

さて、ニュージーランドからもう一つの話題は、とても興味深いですが説明も難しい話題です。Siren Kingsについて、ストリートカルチャーに詳しいVICEの動画を参考にしてみてください。

動画を見た人も、見なかった人も、簡単に説明すると、学校や工業地帯から盗まれたサイレン(警報器)を自転車や車につけて爆音を鳴らし、その音量で勝負するという謎のカルチャー。まあ、日本でも痛車とか改造車が流行っていますが、そういうカルチャーと接続していると言えるかもしれません。しかし特徴は、車をデコることにメッセージがあるわけではなく、あくまでサイレンの音量や音質が目的という点。

この謎のシーンは、2000年代初頭、ニュージーランドに住むパシフィカ系(太平洋出身の先住民の子孫)の若者がはじめたそう。ちなみに、爆音で流される曲はなぜかセリーヌ・ディオンの「My Heart will go on(タイタニックのテーマ)」だそうで、なぜ? という感じです。セリーヌ・ディオンはサイレンで流すのに向いてるんでしょうか。にしても。。。もっと詳しく知りたい方は英語版のWikipediaを参考にどうぞ。いやはや、世界は広いですね。そんなわけでNZより楽園の地図がお届けしました!

楽園エリア5 オセアニアの小国

海面上昇による国家消滅の危機と「デジタル国家構想」(ツバル)

不安が消える? 強い酩酊感? 地元に伝わる謎の儀式「カバ儀式」とは?(フィジー)

さてここでは、オーストラリア、ニュージーランド以外の、オセアニア州の国や地域の話題をお届けします。この地域には、Wikipediaなんかを参考にしますと、14の独立国、14の各国領があります。28の国や地域を羅列しても長いので、人口15万人以上の国と地域をざっと紹介しましょう。パプアニューギニア(ニューギニア島の東半分、ちなみに西半分はインドネシア)、フィジー、ソロモン諸島、サモア(ここまでが独立国、フィジー以下3カ国はイギリスから独立)。ニューカレドニア(仏領)、ポリネシア(仏領、タヒチ島が有名)グアム(米領)が挙げられます。逆にいえば残りの国や地域は人口15万人に満たないわけで、ミニ国家・ミニ地域がこの地域にはたくさんあります。

フィジー、タヒチなどの名前から想像するに、日本人の私たちからすると、南洋の楽園というイメージですが、いろいろと地域的な問題もあるようです。このような小さな国は、そもそも国として独立できない場所も多いです。たとえば、ニューカレドニアやポリネシアは、それぞれフランスから独立を模索しています。特にニューカレドニアでは独立派が根強く、近年も首都などでテロが起きており、この地域の主要産業である観光業に大打撃を与えています。(ニューカレドニアでなぜ暴動?人気のリゾート地で何が?(NHK))。ニューカレドニアは独立したがっていますが、フランスはこの島で採掘されるニッケルを当てにしている他、この地域が広大な排他的経済水域を持っていることから、手放したくありません。一方で、ニューカレドニアとしてもインフラ整備やさまざまな面で、仏領だからこそのメリットを享受していて、それを手放したくはないようです。

さらに、独立を果たした国も、経済的にどこかの国に依存せざるを得ない状況があるようです。たとえば、ソロモン諸島やキリバスは、近年、台湾と断行し、中国と国交を樹立しました(中国は、台湾と国交を結ぶ国とは国交を樹立しないという政治方針があります)。その結果、経済的に貧しいソロモンやキリバスに中国から巨額の投資や、治安維持のための支援が与えられることになりました。その結果、ソロモン諸島国内を中国警察が跋扈する事態となり、住民の警戒心が高まった結果、チャイナタウンで大規模な衝突が起きてしまいました。ここでも、アフリカなどと同様、中国(大陸)の進出が問題となっているわけですね。でもね、もっと根本的な問題がこの地域を襲っていて、それに対する対策が世界的な注目を集めています。

◇

さらにさらに、ツバル、キリバス、マーシャル諸島などは、気候変動による海面上昇による危機に晒されています。なかでもツバルは深刻で、最も海面から離れた地域でも5mの高さしかないことから、海面上昇によって島が消滅し、国家が消滅するリスクを抱えています。人口はわずか1.1万人しかいませんが、オーストラリアはツバル国民のために気候変動による移住ビザを発行。このような政策は必要な反面、ツバルという国家のアイデンティティの危機でもあります。そこでツバル政府は面白い取り組みを行うことにしました。デジタル国家構想。つまり、国家をまるごとデジタルの世界に移す計画。ドローンやスキャナーを使って、島の形を3Dデータ化するほか、伝統的な歌、踊り、衣装、言語などもデジタル空間に記憶することで、たとえ島が沈んで国民がバラバラに暮らすことになっても、国家のアイデンティティをデジタル空間に残そうという試み。

この動画、後半、カメラを引くと実はこの場所もデジタル空間だったことがわかる仕掛けとなっています。なかなか刺激的な試み

◇

さて、そんな楽園らしからぬ話題を取り上げましたが、一方で美しい海と豊かな文化があり、観光客を魅了し続けるのもまた、オセアニアの一面。最後はオセアニアの代表的な観光地、フィジーから、観光情報をお届けしましょう。フィジーで楽園の地図的に行くべき場所は、本島(ヴィティ・レヴ島)から程近くにある離島、ママヌザ諸島・ヤサワ諸島です。レジャー地として有名なママヌザ諸島には、Cloud9という海洋上に建てられたバーがあります。世の中にはたくさんの絶景地に建てられたバーがありますが、360度海面というCloud9以上の場所は世界を探してもないのではないでしょうか。

Cloud9オフィシャルサイトより

さらにヤサワ諸島にはサワ・イ・ラウ鍾乳洞という鍾乳洞があって、海水が入り込むことから独特・神秘的な形状になっています。鍾乳洞、洞窟マニアにはぜひ行って欲しい場所です。さらに、フィジーには島の伝統的な儀式といて、カバ儀式という謎の儀式があります。「カバ」とは、ヤンゴーナというコショウ科の植物の根を乾燥させてお茶にしたもので、独特の苦味があり、飲むと舌が麻痺したような感覚になるそうですが(大丈夫?)、鎮静効果やリラックス効果があり、軽い酩酊感覚が味わえるとのこと。欧米各国の調査では、健康被害が報告されてもいるそうですが、地元の人は日常的に飲用しているため、1回のお試しで甚大な被害に及ぶことはないでしょう。肝臓に負担がかかるとのことなので、まあ酒みたいなもんじゃないですかね。以下にカバを試してみた日本人の旅Youtuberの動画を貼っておきますので参考まで。

私はフィジーに行ったら、ぜひカバを試してみたいと思います。そんなわけで、リラックスと酩酊感覚に強い憧れを持つ、アルコールの飲めない身体に生まれた楽園の地図が、オセアニア地域よりお伝えしました。MOCE(モゼ/フィジー語でさようなら)。

おわりに

助手「というわけで、今日はオセアニアの5地域から10個の話題をお届けしました。船長は何か気になったものはありましたか?」

船長「んとー、あれあれ、『The Teskey Brothers』。いい曲歌うねえ」

助手「船長はおじさんですから、やっぱりおじさんっぽいバンドがお好きですね」

船長「なんだそれ。そういうお前はどれが気になったの?」

助手「そりゃあやっぱりあれですよ。『カバの儀式』」

船長「あれは昔から伝わる儀式だから、ある意味で最も古い話題だろ?」

助手「そっか。確かにそうですね。じゃあ『植物園をぎらぎらさせるイベント』で」

船長「インスタ映えっぽい話題=若者向けの話題という図式がもうおじさんの発想だよ」

助手「じゃあ『デジタル国家』。これは古い話題とは言わせませんよ!」

船長「なんかおじさんが見るテレビのニュース番組でやりそうな話題だな」

助手「ちょっと! さっきからいちゃもんばっかりつけないでよ。だいたいおじさんっぽくて何が悪いんだよ!」

船長「そうだその通り。おじさんぽくて、何も悪いことはないのだよ。君が最初におじさんぽいバンドてバカにしたからだよ」

助手「そっか。確かに。僕が悪かったです」

船長「わかればよし。おじさん最高!」

助手「おじさん最高! というわけで、来週はたぶんインド方面の話題です!」

(つづく)

すでに登録済みの方は こちら