楽園の地図 中東最新ニュース(後編)

みんな大好きトルコ料理の魅力(写真はドイツ、ミュンヘンのトルコ料理屋さんで撮ったもの)

もくじ

はじめに (バッパー翔太氏の帰還)

今週の楽園 中東(後編)

楽園エリア1 トルコ

・食の国家トルコの美食都市、ガズィアンテップの魅力(ガズィアンテップ、トルコ)

・2025年国連世界観光機関が認めたトルコの漁村、カレ・ウチャーズの魅力(アンタルヤ、トルコ)

楽園エリア2 イスラエル

・イスラエルの甘いお菓子の世界(イスラエル)

・Omer Adam、他、現代のイスラエル音楽と「ミズラヒ」(イスラエル)

楽園エリア3 コーカサス

・あのシュクメルリも! ジョージア料理が人気(ジョージア)

・バクーは第二のドバイになれるのか?(バクー/アゼルバイジャン)

楽園エリア4 エジプト

・エジプトの「スタバ的チェーン店」の魅力(カイロ、エジプト)

・エジプトで話題の映画Heptaで語られる「愛の7段階」とは??(カイロ、エジプト)

おわりに

はじめに

バッパー翔太氏の帰還

日本はかなり寒くなってきましたがいかが皆様お過ごしでしょうか? 私は旅のメディアをしていますが、旅のYouTuberとかはあまり知らないんですよね。でも、そんな私が唯一信頼していて、ちょくちょく見ている動画にバッパー翔太(Bappa Shota)さんって人がいます。動画の目の付け所、編集の精度、事実関係の確認具合、現地の人との適度な交流具合、すべてが好みで、よく見てます。

そんなバッパーさん、10年ぐらいこうやって濃密な動画を定期的に動画をアップしていたのですが、今年6月にウイグルの取材を終えたあとに、突如2ヶ月ほどYouTubeの更新が止まりました。そして、彼の動画を見ている人は「何の音沙汰もなく2ヶ月更新が止まることがなかったこと」「最新動画の取材地がウイグルであったこと」「その内容もセンシティブであったこと」などから様々な憶測が流れました。まあ、簡単に言えば、中国政府に捕まって更生施設に入れられたんじゃないか、などと言われていたわけです。これらは視聴者の憶測ではありますが、確かに更新がなかったので、私もとても心配しました。そして2ヶ月後の8月。バッパーさんはYouTubeを更新し、精神的な疲労で動画を上げられなかったことを話しました。話はここで終わりかと思いきや、その動画も、疑いの目で見ると不審な点がいくつもあったわけですね。腕には見慣れないタトゥがあり、動画を楽しみにしている私から見ても、理路整然と話すバッパーさんがどうも曖昧な表現をする印象があり、違和感を覚えました。こうして、視聴者の思いは陰謀論に飲み込まれていきます。本人は動画で精神的な問題、SNSと距離を置きたかったと話したのにも関わらず、中国政府に吹き込まれてわざと動画をアップしているんじゃないか、果てはその逆で、中国政府からお金をもらって動画を更新している、あるいはPV稼ぎの自作自演、などなど。

バッパーさんの動画をずっと見続けるものとして、自作自演説や共産党の手先説はあまりにも陰謀論がすぎるなと思いますが、でも動画の内容について中国政府から何らかの警告があり、自由な更新、発言ができない状況にあるという説には、私の目から見ても説得力がありました。

その後、インスタグラムのストーリーなどを使ってライブ配信がなされたこと、本人が様々な陰謀説について否定したことをきっかけに、私としては彼の言葉通り何もアクシデントは起きてないと思うようになりましたが、今回の一件で、こうやって人は怪しい陰謀説を信じていくのかな、と思い知りました。誰よりもまず私が、「これは何かしらのトラブルが起きてるに違いない」と感じた一人の人間だからです。

今、世界は様々な陰謀が飛び交っています。フリーメイソンとか、ノストラダムスとか、そういうものは私が子供の頃からあった気がしますが、現代ほど多くの人が、多くの時間を割いて陰謀論を声高に叫ぶ時代もないと思います。彼の動画を見て疑いの目を向ける人は「フェイク動画だ」「AI生成された画像だ」などと言っていますが、このように、真実の証明が難しくなった時代だからこそ、このような陰謀論に夢中になる人が現れるのだと思います。そしてそれは最初は、普通の人の、あなたのような善良な市民の、少しの心配事から始まるのかもしれません。

その昔、インターネットが広まるころ、「うそはうそであると見抜ける人でないと(ネット掲示板を使うのは)難しい」という言葉が名言となりました。インターネット上にある限りない情報の中から嘘を見破る力が大切だという言説です。ごもっともだと思いますが、いま時代は進化して、「本当のことを真実だと信じれないようでは難しい」という時代に入ったのかもしれません。皆様も嘘にも陰謀論にもご注意ください。

さて今週は、先週に引き続き中東から、観光や文化に関する最新ニュースをお届けします。最初にお断りしておきますが、今週は食の話題が多めです。胃袋を刺激しすぎないよう、心してお付き合いください。

今週の楽園 中東(後編)

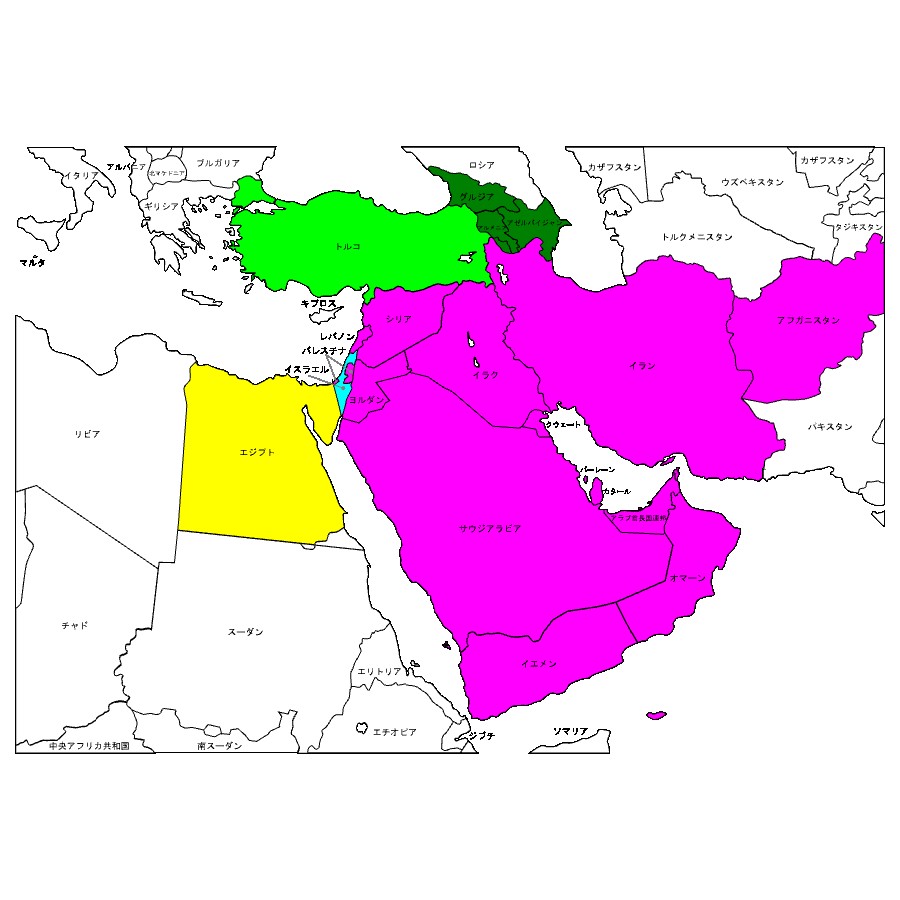

今週も中東よりお届けします。今週は中東の中で、先週紹介した箇所(ピンク色の箇所)を除く、以下のエリアより、個性豊かな国々を中東の後編として紹介します。

楽園エリア1 トルコ(地図中黄緑)

楽園エリア2 イスラエル(地図中水色)

楽園エリア3 コーカサスの国々(地図中緑)

楽園エリア4 エジプト(地図中黄色)

たまたまではありますが、中東の中でも、トルコをはじめ、アジア、ヨーロッパ、そしてアフリカ文化の中間点の国々が多い印象です。では、最初はトルコより。毎週数十分の想像の世界旅行へ今週もいってらっしゃい!

楽園エリア1 トルコ

食の国家トルコの美食都市、ガズィアンテップの魅力(ガズィアンテップ、トルコ)

2025年国連世界観光機関が認めたトルコの漁村、カレ・ウチャーズの魅力(アンタルヤ、トルコ)

ツーリスト(旅行者)の中で、トルコが嫌いという人はなかなかいないのではないでしょうか? ヨーロッパとアジアの間にあり古くから世界の十字路とされてきたトルコは、豊かな文化、豊かな国土があります。たとえばトルコ料理はフランス料理、中華料理と並んで世界三大料理に数えられます。イスラム教国家でありながらお酒に対して寛容という国民性もあいまって、美味しいお酒と美味しい料理という晩餐が楽しい国でもあります。

日本との意外な共通点としては、トルコは意外と漫画大国だということ。オスマントルコの時代から、主に地元新聞に掲載される風刺画として発展してきたトルコの漫画。Oğuz Aral(オグズ・アウル)など国民的な漫画家を育んできました。

政治的には、他の中東国家と同様イスラム教国家でありつつ、古くからNATOの一員であり、EUに加入するやしないやの噂も常に流れている国であり、これからもアジアとヨーロッパの合間でバランスをとりながら渡り歩いていく地域大国と言えるでしょう。その強かさは日本も見習うべきかもしれません。

◇

そて、世界三大料理である本場のトルコ料理を味わいたければどこに行けばいいのでしょう。やはり世界中の人が集まる大都市であるイスタンブルが定番ではありますが、ガズィアンテップという街をご存知でしょうか? トルコの内陸部の東にあり、首都アンカラ、有名なカッパドキアなどよりも奥にある人口90万人前後の地方都市です。しかしこの土地こそ、文化の十字路トルコらしく、ペルシャ帝国、ローマ帝国、ビザンティン、アルメニア王国、十字軍など様々な勢力の支配を受けつつ、そこから文化を吸収し育んできた古都です。内陸にあり古都であることから、トルコの京都とも呼ばれていて、豊かな食文化があり、ユネスコの美食都市にも選出されています。

まず、ガズィアンテップの街としての魅力として、古都であるのと同時に、欧州や中東の都市でありがちな、「かつての旧市街はただの観光地になっていて、地元の人のほとんどは新市街で経済活動を行っている」ということもなく、今も古い市街地がそのまま市街地として残っていることが挙げられます。ね、トルコの京都って感じでしょ?

さて、ガズィアンテップの食の魅力を消化しいましょう。この地の名産には、ピスタチオがあげられます。その他、地中海沿岸でよく育つオリーブもこの地でよく栽培され、ピスタチオとオリーブを多分に使った料理が味わえます。夏の最高気温は35℃、冬の最低気温は-1℃と幅があり、日本と同様、四季があり、この四季が料理にも四季をもたらせています。私的におすすめはドルマ。米、ひき肉、香味野菜などを混ぜたものをぶどうの葉などで包んだもので、いちばん近い食感はロールキャベツになるかと思いますが、もうちょっとスパイシーで、独特の風味があり、かつ各家庭で秘伝のレシピがあり様々なタイプが楽しめる逸品。トルコのお菓子として有名なバクラヴァ(パイ生地にシロップ等でしっとり味付けしたピスタチオを挟んだもの。)がありますが、これもガズィアンテップのものが美味しいと評判です。確かにバクラヴァって新大久保あたりでも気軽に食べられるエスニックフードになりつつありますが、なかには原価の高いピスタチオを使わず、別のナッツに甘いだけのシロップで味をつけた粗悪品も増えたんですよね。ぜひガズィアンテップに行って、名産のピスタチオを使ったバクラヴァを死ぬほど食べて、コーヒーで流し込みたい!

◇

続きましてトルコよりKale Üçağız(カレ・ウチャーズ)という地中海に面した田舎町を紹介します。この村は、最新の2025年、UNWTO(国連世界観光機関)の「Best Tourism Villages 2025(優良観光村)」にトルコから選ばれた村で、海沿いの景観、のどかな漁村文化、古代遺跡など悠久の文化が混じり合った素晴らしい村です。私は残念ながらまだ訪れたことがありませんが、次回トルコに行く際には絶対に行ってみたいと思います。

1分ほどのドローン動画。うーん、美しい光景! タイや東南アジアにもこのような美しい海沿いの村はありますが、どこも観光地としてキラキラしすぎるなかで、この田舎の地味な風情を残した街並みが今の私の気分的にツボです。たまにはこんな、誰も名前を知らない村で、誰も自分のことを知らない村で、美味しいトルコ料理を食べながらのんびり1週間ぐらい過ごしたいもんですね。

ちなみにこんな手付かず感のある村ですが、トルコの大都市にして絶景ビーチで有名なアンタルヤから意外と近く(2時間半ほど)、イスタンブル→カッパドキア→アンタルヤ→カレ・ウチャーズなんていう1週間欲張りプランや、南トルコにしぼって、アンタルヤを起点にカレ・ウチャーズとガズィアンテップを回る重点ゆったりツアーも組めるし、なかなかいい塩梅だと思います。次の旅行地はトルコにしようかしら。楽園の地図がトルコのおすすめスポットをお届けしました。

楽園エリア2 イスラエル

イスラエルの甘いお菓子の世界(イスラエル)

Omer Adam、他、現代のイスラエル音楽と「ミズラヒ」(イスラエル)

シャローム(ヘブライ語でこんにちは)!楽園の地図です。このコーナーでは、戦争の話題ばかりが取り上げられる報道機関に代わりまして、豊かなイスラエル文化の話題を二つほど紹介します。

イスラエルは人口930万人と、神奈川県より少し多いぐらいの小さな国ですが、国際的な知名度が高いです。ユダヤ人が人口の4分の3を占め、人々はユダヤ教を信じ、ヘブライ語を話します。

イスラエルという国は国際的にみても、悪く言えば孤立した、よく言えば非常に個性的な民族です。例えば話しているヘブライ語。こちらは古代からヘブライ人が話していた言葉ですが、西暦200年ごとに、一度話し言葉としては死滅します。誰も喋らなくなった言葉なんです。それを18世紀ごろ、民族としてのアイデンティティを復権させるため、ユダヤ教の聖書の言葉などを読み解きながら現代ヘブライ語として復活させたという経緯があります。なんというか、執念ですよね。そう、イスラエル国民=ユダヤ人というのは、執念深い民族で、それがどことなく、秘伝のタレを継ぎ足して使う日本人と繋がるところがなきにしもあらずといったとことです。

ユダヤ教というのも独特です。そもそも宗教とは、世界中で支持される世界宗教と、一部の国の人に支持される民族宗教、宗教的概念が生まれる前から土地に存在した民間信仰、そして新興宗教などに分かれますが、ユダヤ教はこのどこにも当てはまらないと思います。キリスト教、イスラム教、仏教のような世界宗教的な広がりはなく、一方で一部の国で支持されている民族宗教と区別するにははっきりとして聖書が残っていることや、ユダヤ人が世界中に散らばってるのでそうとも言い難い面があります。だいいち、ユダヤ教というのは、キリスト教、イスラム教の誕生の前に存在し、それらの宗教のベースとなった宗教なのです。だから聖地エルサレムは、どの信者にとっても聖地で、だからこそ内戦に発展しやすい中東の火薬庫になってしまっています。かつては欧州で、ナチスドイツに迫害されるのに象徴的な、ジェノサイドを経験した悲しい歴史がありますが、一方で現代の中東では、周辺のアラブ人を惨殺する立場になっているという、なんとも悲しい状況があります。

一方で、イスラエルは知る人ぞ知る、スタートアップの国です。神奈川県ほどの人口の中から、10億ドルの評価額を持つユニコーン企業が60社以上もある、技術大国。国家予算の5%が研究開発に当てられているという面もあってテック系企業が多く、例えばWazeはリアルタイムでユーザーの渋滞情報を集めて反映させ、最適なルートを提示する地図アプリなのですが、これ、Google Mapと何が違うのと思ったあなた。実は、Google はWazeを買収し、自社のサービスに組み込んだ過去がありまして、いまあなたがGoogle Mapを使って、正確に所要時間を把握しながら最適ルートで移動できるのはWazeのおかげです。他にもViber(日本だと楽天が買収したことで有名)などもイスラエルから世界中で使われるようになった企業の一部です。

◇

そんな技術大国イスラエルからは、戦争や宗教の話題をやめて、お菓子の話題を一つ。皆さんご存知ないかもしれませんが、イスラエルはお菓子天国だと私は思っています。

イスラエルのお菓子と聞いてピンとくる人はいますか? いないかもしれませんが、まずはハルヴァ(Halva)。穀物、タヒニ(ごま)や野菜などを油脂と砂糖で固めたお菓子。見た目に見覚えがあるかもしれません。中東全体で食べられますが、発祥はイスラエル。カルダモンやナツメグで味付けされたお菓子は、繊細な甘味で、イスラエル版「落雁」(らくがん)かなと思います。ハルヴァは名前こそ知られていないかもしれませんが、結構日本でも昔から食べられることの多いお菓子です。コーヒーや紅茶のお茶請けとして最高です。いつものクッキーに物足りなくなったら、ぜひハルヴァをお試しあれ。

さて私が大好きなイスラエルのお菓子が「クナーファ(クナーフェ)」。これはイスラエルというより、イスラエルで共存する少数民族であるアラブ人が作ったメニューです。細い糸状のパイ生地を積み重ね、そこにチーズを加えて焼いた焼き菓子。ほんの少しだけ効いた甘味、エキゾチックなムードを運んでくれる香辛料、そしてそれらを引き立てるチーズのほのかな塩味が交わった、見た目よりとても繊細なお菓子。ああ、説明しながらまた食べたくなってきました。

他にも、ミニクロワッサンの形状をしたルゲラーなど、イスラエルには美味しいお菓子がたくさん。ケーキ類のようなガッツリした甘味ではなく、あくまで主役はコーヒーやお茶であるという感じがたまりません。ああ、早く食べたい。もちろん、イスラエルといえば私が大好きなフムスやファラヘルも最高! ああ、誰か今週末でも、イスラエル料理屋に行きませんか?笑

イスラエルの甘い(甘すぎない)お菓子たち。

◇

続きましてもイスラエルより、音楽の話題をお届けします。イスラエルの音楽は実に多様で、そもそも中東はもちろん、ヨーロッパ、アフリカ、ロシアなど世界中に散らばっていたユダヤ民族が建国と同時に集まったという歴史が示すように、様々な地域の音楽の要素が混じり合った、とても深い音楽を奏でる民族です。ルーツの多様性を持つという意味では、この国はアメリカのような様々な民族が混じり合って暮らす国家と言えるかもしれません。代表的なアーティストをいくつか紹介しましょう。まずはOmer Adam。二曲ほどお聞きください。

彼は、米国に移住したイスラエル人夫婦から生まれ、イスラエルで最も有名な歌手の一人に上り詰めました。中東の民族音楽であるミズラヒ音楽を、現代のポップスに昇華した表現を行うイスラエルの国民的歌手。ミズラヒとは、中東、アフリカ、アジア地域などにルーツを持つユダヤ人を指し、欧州系とは違う音楽感覚を持った人々による音楽と解釈していいと思います。

いかにも中東的音階に、最新のハウスミュージックが混じり合う曲は、イスラエルポップスに独特の風合い。地元の民族音楽がエレクトロ化する例ではインド音楽なんかが最も思い浮かびますが、派手派手でイケイケなインド音楽に対し、まるでイスラエルのお菓子のように、糖分控えめのエスニック感覚がイスラエル音楽の特徴。

ーーもっと、中東の美人が踊ったりしているような曲を教えてー。

あ、そうですか。じゃあ、Noa Kirelなんてどうでしょう? Noa(ノア)は、ヘブライ語で「動く」を意味し、その名の通りキレキレのダンスを展開するシンガーソングラター。

いいでしょう、別嬪さんですよねえ。2個目の動画で紹介した曲「ユニコーン」は、2017年と2018年、イスラエルで最も聴かれた曲と言われています。英語詞なのでわかりやすいと思いますが、自分をユニコーンに喩え、生まれよりも羽ばたく可能性に賭けた歌。複雑な歴史を持つイスラエルだからこそ、国民に刺さる曲だったのかもしれません。

さて、こうしてみるとわかるのですが、イスラエル人は、音楽分野、そして前半部分ではお菓子を紹介しましたが、そのどちらも、アラブ世界の文化をうまく拝借して自分たちの優れたオリジナルを作っているように感じます。

つまり、音楽や料理文化が示しているのはこういうことだと思います。イスラエル人(ユダヤ人)は、アラブ人と共存でき、いや共存するからこそ素晴らしい、豊かな文化が育めるのだ、ということ。文化は、ユダヤもアラブも仲良くできることを物語ってます。では、政治は? 経済は? 以上、核兵器を隠しもつ国イスラエルより、平和を願いながら楽園の地図がお届けしました。

楽園エリア3 コーカサス

あのシュクメルリも! ジョージア料理が人気(ジョージア)

バクーは第二のドバイになれるのか?(バクー/アゼルバイジャン)

コーカサスとは、Google Mapが示す通りコーカサス山脈の南北に分かれたエリアを指します。ですが、北部は丸々ロシアの領域でヨーロッパですので、今回取り上げるのは、コーカサス山脈の南部に位置する3つの国(アゼルバイジャン、アルメニア、ジョージア)を今回は取り上げたいと思います。あまり日本人には馴染みがないかもしれませんが、この3カ国をコーカサスとするのは地球の歩き方にも登場する概念なのでかなり一般的な表現だと思います(バルト三国=エストニア、ラトビア、リトアニアと同じ)。すべての国がかつてソ連を構成する構成国でしたが、一方で人種的にはトルコ人に近いトゥルク系の人種が多いです。

ロシアとトルコの関係もそうですが、古くからヨーロッパとアジアの間で、様々な文化が混じり合ってきたコーカサスは文化的にも多様で、例えばアゼルバイジャンはイスラム教シーア派の人々が多数ですが、アルメニアはキリスト教で親露的、ジョージア(昔はグルジアと呼んでいた)は反露的と非常に多様です。ちなみに、グルジアがジョージアになったのは、Georgiaをロシア語読みしたものから、反露感情の多いグルジア国民の願いもあって、2014年に読みを英語名のジョージアに変更しました。この辺りは、ウクライナの首都、キーウが、Kyiv=キエフ(ロシア語読み)からキーウ(英語読み)に変更された理由によく似ていますね。そんなコーカサス地域の魅力をこのコーナーでは紹介します。

◇

そんなコーカサスの三カ国のなかでは、まずはジョージアの話題を。ここ数年、バックパッカーの間では、ジョージアが物価も安くご飯も美味しいいい国だと評判になっていて、注目を集めている国の一つです。首都、トビリシは古くからの都市で、かつての城壁に囲まれた旧市街が歴史を感じられる古都です。

観光も素晴らしいですが、ジョージアをツーリストが押す理由はなんと言っても食事の魅力でしょう。たとえば、ジョージアの代表的な料理と言えばなんと言ってもシュクメルリ。国名すらあやふやな日本人でも、シュクメルリという料理名は知ってる人が多いのではないでしょうか。鶏肉をにんにくと牛乳で煮込むシチュー状の料理で、料理法だけ聞いても、絶対おいしいやつ!ってなること請け合い。

他にも代表的なメニューとして小籠包や餃子にそっくりの「ヒンカリ」が挙げられます。肉汁を包み込む感じは本当に中華料理にそっくり。餃子や小籠包との違いとしては、具材にクミン、パセリ、コリアンダーなどをたっぷり使う一方、お酢や醤油で食べることの多い中華〜日本の餃子と違い、コショウだけで食べるという粋な食べ物です。ジョージアに行くことがあればぜひ試してみてほしい一品。私はいわゆるダンプリン(Dumpling/餃子のように、様々なものを小麦の皮で包んだ料理全般)が大好きで世界各地で食べますが、ヒンカリは中華料理を除くともっとも美味しいダンプリンだと思います。

さらに見た目で楽しいのがハチャプリ。舟形のパンに窪みを作って卵を入れて焼いたパンなのですが、これがまあ美味。写真をみただけで美味しいそうだなと思います。

さて、ヒンカリは中華、ハチャプリはフレンチという二大料理にインスパイアされたことは確実で、それらのいい料理を、独自のセンスで発展させたのがジョージア料理の魅力と言えるでしょう。いわば、ジョージアはリミックスのセンスのいい国民と言えるかもしれません。

人口が少なく、日本との関係性も薄いゆえにあまりメジャーではないジョージア料理。逆に言えば、まだ見つかってない数少ない美食なのでお早めに。これから日本でレストランを開業予定の皆さん、ジョージア料理なんていかがでしょうか。都内にあれば絶対に遊びに行きますよ!

◇

続いてアゼルバイジャンは日本人にとってあまり馴染みのない国ですが、人口1000万人で、GDPは1万5000ドル、中東の裕福な国(ex, サウジアラビア、UAE)ほどではないですが、日本人に馴染み深い国で言えばタイや中国と同じぐらい、そこそこ裕福な国といえます。理由はなんと言っても石油とガスなどの資源で、近年ロシアからの石油やガスの輸入をストップさせている欧州諸国への輸出特需で、かなり儲かっています。

そんなアゼルバイジャンの首都バクーは、誰が呼んだか、「第二のドバイ」というキャッチコピーと呼ばれています。ドバイと同じくオイルマネーで絶賛経済発展中というところ、近未来的なビルが続々と立っているところなどがドバイとの近似性として拠挙げられてます。

でもまあ、どうなんでしょうね。確かに派手な建物は増えてますが、今のところバクーはドバイとは似てない感じではありますが。ただ、バクーには、ドバイよりも歴史を感じさせる城壁に囲まれた旧市街が残っています。現在も城壁ごと残っている都市は珍しいと思いますが、バクーはその一つ。旧市街全体が世界遺産に指定されています。日本人はなぜかこの地を第二のドバイと言いましたが、西洋人は「東洋のパリ」と呼んでいて、そちらのイメージの方が近いかもしれません。今の基準で言えばこじんまりとした、でも文化的なものが箱庭的に転がってるイメージかもしれません。

楽園の地図らしい視点で言えば、バクーを含むアゼルバイジャンは、ジャズシーンがアツいことを取り上げたいところ。アゼルバイジャンジャズは、単独でWikipediaの項目があるほど有名です。誰か一人ジャズプレーヤーを上げるとしたらアジザ・ムスタファ・ザデ。

音楽とはトラディショナル(伝統的)なことをやってもどこかその土地らしさ、その人らしさが出るもので、彼女のライブからは、ピアノとヴォーカルのシンプルな構成なのに、アゼルバイジャンの、コーカサスの風景が湧いてくるようです。あと、トラディショナルと書いたけど、結構コンテンポラリーな感じでしょ。眠れない夜なんかにおすすめのプレーヤーです。

そんな感じで、コーカサスはジョージアとアゼルバイジャンより楽園の地図がお送りしました。

楽園エリア4 エジプト

エジプトの「スタバ的チェーン店」の魅力(カイロ、エジプト)

エジプトで話題の映画Heptaで語られる「愛の7段階」とは??(カイロ、エジプト)

さて、今週最後のエリアはエジプトです。エジプトは大陸的にはアフリカに位置しますが、立地的にはサハラ砂漠で分断されたアフリカの他国よりも、中東のほうが文化的な結びつきが高いので、今回は中東として紹介します。

エジプト、ピラミッド、スフィンクスとして誰もが知る国ではありますが、それは「日本といえば侍と芸者ですね」と言ってるような、つまり古代のエジプトしか知らないという状態でして、これは正直エジプト人に失礼。ということで軽く勉強しましょう。

エジプトはアラビア語を話すアラブ人の国でイスラム教徒が多く、これは中東で最もメジャーな組み合わせです。だからこそ、楽園の地図ではエジプトを中東として扱うわけですね。

ピラミッドを建築したエジプト人は、古代から「建築」の概念を世界で最も古く表現した民族と言われ、以降、特に他のアラビア地域からは芸術の国として知られています。この芸術スピリッツは現代まで受け継がれ、たとえばベリーダンスはエジプトが発祥と言われています。

砂漠のイメージがあるエジプトですが、ナイル川に囲まれたデルタ地帯は以外に肥沃な土地で、農産物から、地中海で採れる魚介類まで、以外と自然に恵まれた地理ともいえます。豊かな食材がそうさせるのか、一人当たりの子供の数が多く、1960年代にはわずか3000万人だった人口は現在は1億1000万人を越え、日本の人口を上回るのも時間の問題です。エジプトにそんなに人口が多いって知ってましたか? みなさん。ところで、エジプトは夫婦別姓の国なんですよ、知ってましたか? 結婚しても苗字が変わることはありません。ひょっとして少子化を食い止めて人口を爆増させるヒントはエジプトにある、かも?

◇

そんなエジプトからは、まずは楽園の地図では珍しいチェーン店の話題です。実はエジプトは、首都のカイロを中心にスタバのような、地元オリジナルのチェーン店カフェがたくさんあります。代表的なCilantro Caféは2000年創業のカフェチェーンで、スタバがエジプトに進出する前から始まったエジプトのモダンカフェチェーンの始まり。ラグジュアリーなデザイン、美味しいコーヒー、そしてWi-Fi完備の店内にカイロっ子に大ウケし、すっかり地元民に人気のチェーン店になりました。

CIlantro Cafeの内装(イメージ)

Ciantroには、スタバにもあるようなカフェメニューに加え、エジプトらしいTurkish Coffee(コーヒーにスパイスを入れた香ばしいドリンク)などエジプトらしい商品もちらほらあります(Menu)。ちなみに、地元カイロでは、Cilantroでおもむろにパソコンを広げた作業する人は、意識高い人と思われるのだとか。どの国も同じですね。

Ciantroが高級路線のカフェなら、Beano’s Caféはもう少し庶民派。学生やファミリー層の客が多く、ドリンクに加えてフードメニューも充実(Menu)、ファミレスとカフェの間のような存在で、日本でいえばコメダ珈琲みたいな場所でしょうか。中東らしくデーツを使ったピスタチオラテなど、嗜好をこらしたメニューが味わえます。

旅に出かけると遺跡や地元ならではの料理なども試したくなりますが、スタバ的な安心安全カフェはほんと、ありがたい存在ですよね。いつものスターバックスもいいけど、こんな地元のチェーン店を探す旅も悪くないんじゃないでしょうか。

◇

続いての話題は、お待ちかね、映画の話題です。エジプトで今話題沸騰の映画をご紹介します。Hepta: Al Monathara Al Akheera(和訳するなら、「ヘプタ:最後の討論」ってところ)。とにかく今、エジプトだけではなく、アラビア圏で公開された映画のなかで、最も話題を掻っ攫ってる映画です。今のところ日本語字幕版がないのが残念なところ。

Hepta: The Last Debate

これは、カイロの大学を舞台に、心理学の授業で講師が生徒たちとともに愛について討論するという映画。心理学者の彼は学生たちの前でこう告げます「愛には7段階ある」と。Heptaとは、ギリシア語で7を意味します。で、その討論の参加者のコメントに対して、それぞれの回想シーンなどが始まり、各段階の愛のストーリーを追っていくというもの。

敬虔なイスラム教徒の多いエジプトでは、結婚前の男女の自由恋愛がタブーとなっているエジプト社会のなかで、大学で愛を語る講義をするという設定とともに愛についての物語を展開するという強かなストーリー。最後の講義で語られる「真実の愛」とは? 強いメッセージ性とタブーに切り込む姿勢がウケて、エジプト社会で異例のヒットが続いて、好評につきすでに続編も企画されています。

これはエジプトの映画であり、「恋愛」というテーマがタブーからタブーでなくなりつつあるというエジプトの社会変化についての話題でもあります。

どうです? ラブストーリーはそれほど好きじゃないという方でも、ちょっと見てみたくなったでしょ。さすがアラビア圏の芸術の国エジプト。

あなたは今夜、誰と愛を語る? それはひょっとしたら、単なる男女の愛を超えた何かであるかもしれません。以上、現代の千夜一夜物語。エジプトより楽園の地図がお届けしました。

おわりに

助手「というわけで今週は中東の4地域より8つのお届けしました。船長、心に残った話題はありますか?」

船長「おれ、トルコのバクラヴァ好きー。大好物ー」

助手「ああ、バクラヴァ美味しいですよね。船長は豆を使った料理が好きと聞いたことがあるので、ピスタチオを使ったバクラヴァ、ひよこ豆を使ったフムスなど、中東料理は大好きそうですね」

船長「あとはイスラエルの音楽が良さそうだったね。エジプトの映画も面白そうだったし」

助手「東洋でも西洋でもない、独特のミドルカルチャーが魅力的でしたね」

船長「トルコにもエジプトにも、ジョージアにも、あと先週紹介したドバイにもいきたくなったよー」

助手「いいですね中東ツアー。一緒に行きましょうよ、船長」

船長「アラビアンナイトの絨毯にのってひとっとびー」

助手「そこはうちらとしては船移動じゃないのかい!?」

船長「中東は砂漠が多くて航海に向かないから。あと海賊怖いし」

助手「やれやれ。次週はアフリカ!」

(つづく)

すでに登録済みの方は こちら