楽園の地図108号 中東最新(カルチャー)ニュース

Burj Khalīfa(2014, construction), Dubai, UAE

もくじ

はじめに 中東とイスラームとは何か?

今週の楽園 中東(前編)

エリア1 ドバイ

・建物から何から斬新でこれぞ未来! ドバイの未来博物館がいろいろヤバイ

・ドバイに誕生なるか。世界一ラグジュアリーな温泉&サウナ計画

エリア2 その他湾岸諸国

・人類史上初の1kmのビル「ジェッダタワー」完成するのか?(ジェッダ・サウジアラビア)

・古い市場(スーク)と、最先端のBoulevard Riyadh City(リヤド、サウジアラビア)

エリア3 レヴァント地方

・世界で最も美味しい料理?シリア料理、レバノン料理を食べよう(シリア・レバノン)

・レバノン、いやアラビアの歌姫、ファイルーズと、それを現代に甦らせるナワル(レバノン)

エリア4 イラン・イラク・アフガン

・イラン映画のレジェンド「キアロスタミ」とリーダー「ファルハーディー」(イラン)

・美しいモスク。そしてイスラム教徒においてターコイズブルーとピンクの意味は?(イラン)

おわりに

はじめに

中東とイスラームとは何か?

さて、今週から2週に分けて、中東を舞台にお届けしたいと思います。楽園の地図では、中東を8つのエリアに分けて紹介予定です。今、世界のニュースを見てると、イスラエルによるガザ紛争をはじめ、中東に関連する国際問題が多く登場しますよね。考えてみると、私が子供の頃に湾岸戦争という戦争が起きましたが(1990年)、以降、この地域はずっと何かしらの争いを続けています。でもいったいなぜ、中東はそんなにモメるんでしょうか?

ここで、地政学の出番です。地政学とは、19世紀末にスウェーデン人のルドルフ・チェレーンによって用語化、概念化され、ドイツ人によって発展し、そして現代ではアメリカをはじめ西側諸国(日本を含む)で共有されている学問です。地政学では、「三大地域戦略」という言葉が出てきます。これは、三大衝突地と同義で、つまり、現代においてさまざまな国家が衝突しやすい地域を示したものです。具体的には、1.欧州、2.中東、3,東アジアと定義されています。欧州の対立は最もわかりやすいのですが、現代においてはウクライナ戦争が典型で、地域の大国であるロシアと、NATOを中心とした西側諸国の対立によって衝突が起きやすいエリアです。3.の東アジアも、1ほどではないとは言え、わかりやすい対立があります。つまりは中国、北朝鮮、さらにロシアと、日本、韓国、台湾をはじめとした親米諸国との対立が原因です。これは具体的に朝鮮半島の緊張、台湾有事、香港の雨傘革命、北方領土の問題など、すべてがこの枠組みの対立が原因です。では、中東の衝突はどうやって起こるのか。ロシアや中国のような圧倒的な軍事大国がないのに、なぜこんなに火種が絶えないのでしょうか。コラム一回分では表せませんが、なるべく簡単に示したいと思います。

まず、宗教対立が挙げられます。中東の地域は基本的にイスラム教徒が暮らす地域ですが、イスラエルはユダヤ教を信仰するユダヤ人が暮らしています。イスラエルはこの地域におけるマイノリティではありますが、技術力や軍事力を背景にこの地域で教鞭に振る舞っています。一方、今や世界中から嫌われているイスラエルの肩を持つならば、自分から他国に侵攻しなくても、ユダヤ教、イスラム教、双方にとっての聖地であるエルサレムを実行支配しているイスラエルは、何度も何度もテロの対象となってきました。かわいそうな立地にあると言えるかもしれません。だからと言ってジェノサイドが認められるわけでは決してありません。

さて、イスラム教徒の国家が一つかといえばそうではなく、根深い宗派の対立があります。最も代表的な対立を挙げるとスンニ派とシーア派の対立があり、スンニ派はサウジアラビアをはじめとした豊かな国がありこの地域の主流となりつつありますが、一方でシーア派にはイランという大国があり、各国に住むシーア派の組織に裏で資金援助をしており、これがこの地域に宗教テロを助長させています。サウジアラビアのような国を観察すると、異教徒であるイスラエルよりイランのような宗派が異なる国に対しての方が、より教鞭に対応しているような気がしています。それは、サウジアラビアにもイスラエルにも、背後にはアメリカが控えているからです。そう、この地域の陰の主役はアメリカなのです。アメリカはなぜこの地域にこだわるのでしょうか。それは、この地に世界中が欲しがる石油があること、そしてこの地域が海上貿易上の重要なルートとなっていることです。これをさせまいと、反米国家イランをロシアがバックアップしているという大国の睨み合いもあります。

こうして、宗教対立、宗派対立、資源を巡る対立、さらに海上貿易を確保したい大国の意図、多民族が入り乱れる地域情勢など火種のフルセット状態で、この地には争い、小競り合いが絶えません。

でも、たとえばこの地域で最も日本人にとって馴染みがあるドバイなどの都市は、治安が悪化することは考えづらいでしょう。ドバイはUAE(アラブ首長国連邦)の一地域ですが、中東、さらにインド、アフリカから労働者、観光客、ビジネスパーソンが訪れる場所で、各国と比較的良好な関係を維持しています。ドバイだけではありません。サウジアラビアだってトルコだって、オマーンやヨルダンだって、基本的には安全な地域の方が中東には多いと考えていいと思います。旅行には事前の知識や情報の収集が必要ですが、でも中東には見るべきもの、行ってみるべき場所が多いです。

そんな、世界中の注目を集める中東地域で、政治的な話題が中心で日本人があまり知らない文化や社会、観光に関する話題をお届けしたいと思います。

今週の楽園 中東(前編)

楽園の地図では、世界でも最も多様な文化が混じる中東を、8つのエリア、2週に分けて紹介します。今週は前編ということで8つのうち4つのエリアを紹介します。

エリア1 ドバイ(地図上赤い星)

エリア2 その他湾岸諸国(地図上黄色)

エリア3 レヴァント地方(地図上緑)

エリア4 イラン、イラク、アフガニスタン(地図上水色)

なお、ピンクのエリアは後編(来週)に紹介予定です。では、ここから本編です。

楽園エリア1 ドバイ

建物から何から斬新でこれぞ未来! ドバイの未来博物館がいろいろヤバイ

ドバイに誕生なるか。世界一ラグジュアリーな温泉&サウナ計画

ドバイというのは、アラブ首長国連邦(UAE)の都市ですが、実はUAEの首都はドバイではなく、隣のアブダビなんです。つまり、ドバイは、ただの地方都市なわけですね。そんなドバイは、なぜこんなにも世界的に知名度の高い都市になったのでしょうか。かつてペルシャ湾の小さな漁村に過ぎなかったドバイは、1830年にアブダビの王族マクトゥーム族が移住し、国家(ミニ国家)として建国されました。しかし小さなミニ国家では海外勢力が攻めてきたときに太刀打ちができないので、隣国のアブダビやその他の首長国とともに連邦を組み、イギリスの保護国となりました。これがドバイの歴史の始まり。地理的な重要地だと認識した英国は、この地に中継貿易港を作ります。重要なのは、ドバイは何か産物が採れるわけではなく、あくまで中継地点として賑わった、例えるなら宿場町なのです。第二次大戦後まではただの地方都市に過ぎませんでした。

風向きが変わったのは1959年ごろ。この地に大都市を作ることを夢見たマクトゥーム家は、クウェートから借金をして、大きな船でも停泊できるような港湾の基礎を作ります。やがてこの中東地域で巨大な石油が湧き出るようになってからは、石油貿易の重要港湾として発展。ここでも重要なのは、ドバイでは石油が採れなかったけど、近隣で採れたことで港湾が活気づいたという事実です。クウェートからお金を借りたということも相まって、なんとなくここまで、「何もないけどたまたまいい場所に港を作ったから成功した」都市であったようなイメージが否めません。貿易、取引こそ最大の経済活動と見切った先見性のあるマクトゥーム家は、その後も他のイスラム国家、イスラム都市が消極的だった貿易、取引、金融を合わせた都市として大発展。そのうち、自分たちの人口をも上回る規模の都市が出現し、大量の移民を受け入れ。今やドバイの人口の9割は外国人というデータもあります。いやはや、最初から最後まで他力本願の感じ。あの美しい、ドバイの高層ビル群が並ぶ景色は、インド人出稼ぎ労働者がせっせと労働して作ったものです。いやー、なんというか、人間このぐらい他力本願でありたいものですね。機を見るに敏なドバイ政府は、近年ではハイテク分野を積極的に誘致し、3Dプリンタでできた建造物や、空飛ぶドローンタクシーの実証実験を行うなど、相変わらず私たちが考える未来都市の斜め上をいってくれる、そんなお茶目な都市です。

◇

さて、そんなドバイからは、2022年にドバイに完成し今も話題沸騰の未来博物館を紹介したいと思います。

未来博物館(のイメージ)。なんか、ドバイは奇怪な建物ができすぎて、どんな建物を作ったら目立つか大喜利みたいになってきている。。

どうでしょうこの外観、謎めいた作り。ひとことで言って斬新な建物です。これは確かに、未来の建造物と言わざるを得ない。

全7階建のうち、展示スペースは5フロア。それぞれ「軌道宇宙ステーション」「The HEAL(生物の生態系と多様性)」「オアシス(セラピー体験)」「今日、明日」「未来のヒーロー」などのタイトルを並べるだけでもなかなか魅力的なテーマで展示や体験コーナーが設けられています。さっすがドバイ。それだけではなく、特別展示のコーナーでは「機械は感情を持てるか?」「AIはビルを建築できるか」「人間を拡張する」などといった刺激的なテーマの展示も行われています。

夜は夜で、上のアラビア語が書き込まれたビルがLEDで光り出します。いやー、相変わらず、ドバイって街ぐるみで未来を感じさせるプレゼン力がありますよね。

◇

さてドバイからもう一つの話題。日本も秋の訪れで寒くなってきましたが、こんな季節は温泉に浸かってゆっくりしたいですね。いやサウナも体が温まっていいですね。さて、年間を通して温暖で、特に夏は40℃以上になる灼熱のドバイでも、温泉&サウナがついにできようとしています。いやー、温泉にサウナなんてなんぼあってもいいですからね。世界中にぼんぼん作りましょ。じゃ、計画完成図見せてーな。え、動画があるの? Therme Dubai。ふむふむ。

なんじゃこりゃ! 世界一ハイセンスな温泉&サウナ施設やがな。どないなってんねん。

施設の中には、世界最大級のボタニカルガーデン、3つの人工滝(人工滝??)、15本のウォータースライダー、ダイニングにカフェなんかももちろんあります。いやー、なんていうか、別に新しいものが好きってわけじゃないですが、未来博物館も含めて、ここまで意匠を凝らしてやってくれたら、確かにドバイに行ってみようかなという気分になりますね。

もちろん、ただデザインが凝ってるだけではなく、使用する水は90%が再利用、空調の80%は自然エネルギーで賄うそうです。いやー、イケてるだけじゃなくて、ちゃんと未来のことも考えてますよねー。

というわけで、ドバイからは最先端の施設(完成済みと完成予定)を見てもらいました。ここで少しだけ真面目な話ですが、ここ日本でも、バブルの頃までは世界的に見て新しい、無謀とも言える計画をたくさんしてはそれを実現してきました。それらはおおむね失敗しましたが、しかし、そういう無謀とも言える計画、そしてそれを実現させようとする力技は、かつて世界の中で日本が最もすごかった時期もあるんです。そして日本が失ったものは、ドバイのような一見無謀とも言える計画と、それを本当にやってしまう力ではないでしょうか。技術力を考えれば、ドバイにできることが日本にできないことはありません。私は切に、いつかお台場あたりに奇怪な建物がたくさん登場する未来こそ、日本が不景気を脱出する可能性なのではないかと、ドバイの建造物や建造計画を見る中で考えました。みんな、ドバイをあなどるなよ! 以上ドバイより楽園の地図でした。

楽園エリア2 その他湾岸諸国

人類史上初の1kmのビル「ジェッダタワー」完成するのか?(ジェッダ・サウジアラビア)

古い市場(スーク)Souq al-Zalと、最先端のスークBoulevard Riyadh City(リヤド、サウジアラビア)

GULF COUNTRIES(湾岸諸国)の湾岸とは、ペルシャ湾沿岸沿いの国家を指し、特にサウジアラビア、アラブ首長国(UAE)、クウェート、カタール、オマーン、バーレーンの6カ国は、湾岸協力会議(GCC)という地域協力気機構を組んでいて、通貨の統一という野心的な計画もあります。いわば、中東のEU、中東のASEANと言えると思います。

楽園の地図では、この湾岸協力会議の参加国に、現在内戦中につきこの会議には不参加ですが、地理的には湾岸諸国に当てはまるイエメンを加えた7カ国より、最新ニュースをお届けします。

◇

サウジアラビア第二の都市、ジェッダは、世界に19億人の信者がいるイスラム教最大の聖地であるメッカの、入り口の都市として発展してきました。人口は370万人、都市圏の人口でいえば400万人近い人口を抱え、これは日本でいえば名古屋に匹敵する大都市です。

サウジアラビアは世界一の石油産出を誇るお金持ち国家としてみなさん認知されていると思いますが、一方でとても「閉じた国」というイメージもあり、最近まで観光目的による入国は認められていませんでした(イスラム教徒による巡礼目的や、経済的な目的であれば入国OKだった)。そんな閉じた国サウジアラビアは、昨今、国境の門を開き、観光立国に舵を切りました。おそらく隣国UAE、ドバイの成功なんかも影響していると思います。

そしてジェッダは、イスラム教の聖地、メッカとメディナに近いことから巡礼の入り口として賑わっています。世界中のイスラム教徒が集まることから、首都リヤドよりも国際的とも言え、観光立国を目指すサウジアラビアにとっては観光産業の要となる都市。

そんなジェッダでは、なんと人類史上初の、高さ1000m(1km!)超えのビル「ジェッダタワー」が建設中です。完成すれば、現在世界一のビル、ドバイのブルジュ・ハリファ828mを超えて世界一となる見通しです。いやー、高さ1kmですよ、みなさん。いくらなんでも高すぎやしないですか。

とは言え、完成まではかなり苦難の連続で、まず当初の予定では実は1600m(1マイル!)のビルを計画していましたが、予定地で土壌調査を行ったところ、1600mのビルを支えられる土じゃないということが発覚し、500mほど短縮することが決定。最終的には、「1000m越えればいいや」となったのか、建設中にもかかわらず何メートルのビルになるかわからないという話になりました。2013年、つまり今から12年前に建設がスタートしましたが、2017年にはビルの株主となっていた大資本家が賄賂などの罪で逮捕され、その影響で2018年に中断を余儀なくされました。その時点で、ビルは63階まで完成しましたが、完成予定の170階はまだまだ先です。その後もコロナの流行などによって計画は延びに延び、今年ようやく工事が再開しました。このペースでいけば、2028年には完成すると言われていますが、果たして本当に完成するんでしょうか。そもそもそんな高い建物が必要なのでしょうか。いろいろ疑問はありますが、1000m越えのビルはハイパービルディング(超々高層ビル。「超超いい感じ」みたいだね)と呼ばれ、人類の長らくの夢でした。過去にも様々なハイパービルディングの計画は行われましたが、実際に建設まで行っているハイパービルはジェッダタワーが世界唯一。ジェッダは夢のハイパー未来都市なのか、あるいは21世紀の砂漠の楼閣なのか。世界中の視点が注がれています。

ジェッダタワーの完成イメージ

◇

続いてもサウジアラビア、首都リヤドから。

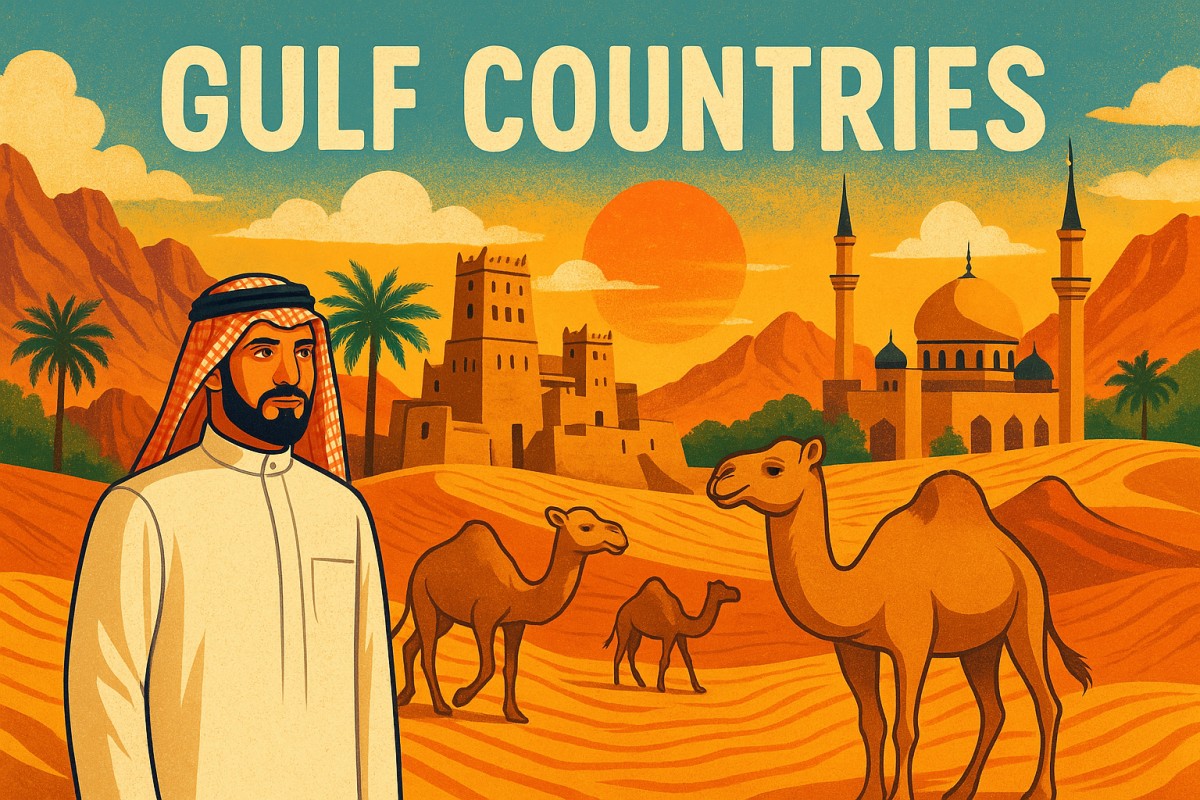

中東には、アラビア語で市場を表す「スーク」と呼ばれる場所があります。「スーク」は中東から、西はモロッコまで通じる概念で、元々は砂漠の商人(キャラバン)が当時の都市の入り口で商品の売買を行ったことから、そのうち市場として発展していきました。中東や北アフリカはアジアのような肥沃な緑あふれる場所ではないので採れる農産物に限界があり、商人による搬送が当時の人の生命線でもあったわけですね。私(楽園の地図筆者)は中小企業を営み、自分自身を商人と位置付けているので、この太古の市場の登場のようなエピソードが大好き。スークという響きもなんかかっこいいしね。

さて、サウジアラビアの首都リヤドは、湾岸地区最大都市で、人口800万人前後、都市圏の人口900万人(大阪や台北に相当)を抱える大都会なので、もちろんスークもございます。歴史的最も重要で、近年観光客にも人気のスークがスーク・アル=ザルです。中東らしく、ペルシャ絨毯、トルコランプ、香木、お香、ウード(中東の弦楽器、エキゾチックな音が鳴る)などの商品が所狭しと売っています。

こんな感じのお店がいっぱい

私がスークで買いたいのはコーヒーを入れる中東式のポット(ダッラ→名前は知らなくても画像を見ればわかる)。これを買って、いつかカフェで使いたい!

一方、オイルマネーによって長らく潤ってるサウジアラビアには、古いスークだけじゃなく、最先端の市場もオープンしています。名前はBoulevard Riyadh City。

こちらは旧来のスークとは似ても似つかない場所で、でも現代のスークだなと思ったので紹介します。敷地面積14万平方メートル(東京ドーム28個分)には、世界的なハイブランド、ミシュランの星付きレストラン、巨大なイベントホール、人工湖などが存在しますが、中でも面白そうなのは、Boulevard Worldと呼ばれるエリアで、これは世界10数カ国をイメージしたパビリオンがあります。もちろん、ジャパン館もあります。

これ、文章で紹介するより、画像で見た方が伝わると思います。我らが日本のライター、ちきりんさんが現地をリポートしてきていますので紹介します。

Boulevard World@サウジアラビア(ちきりんの日記)

要するに世界をイメージしたパビリオンという名の市場があるんですが、いわば勝手にイメージだけで万博やってるような楽しさがあって、行ったらとても楽しいだろうなと思います。

本日はサウジアラビアを中心にお届けしました。以上、湾岸地域より楽園の地図がお届けしました。

楽園エリア3 レヴァント地方

世界で最も美味しい料理?シリア料理、レバノン料理を食べよう(シリア・レバノン)

レバノン、いやアラビアの歌姫、ファイルーズと、それを現代に甦らせるナワル(レバノン)

日本人にとってレヴァントは聞き慣れない単語かもしれません。これは東部地中海の地域の総称です。まあ、詳しくはWikipediaなんかも参考にしてみてください。

では現代の国境に照らし合わせた際に、どの国がレヴァントなのかというのははっきりしませんが、最もメジャーな定義としては、現代のレバノン、シリア、ヨルダン、イスラエル、パレスチナの5つの地域を指すことが多いようです。

ただし、イスラエルについては、他のイスラム教&アラビア国家とは大きく乖離した、唯一のユダヤ教国家であることを踏まえて、別の項目で取り上げることにしまして、残りの4つの地域(レバノン、シリア、ヨルダン、パレスチナ)をこの地域では紹介したいと思います。

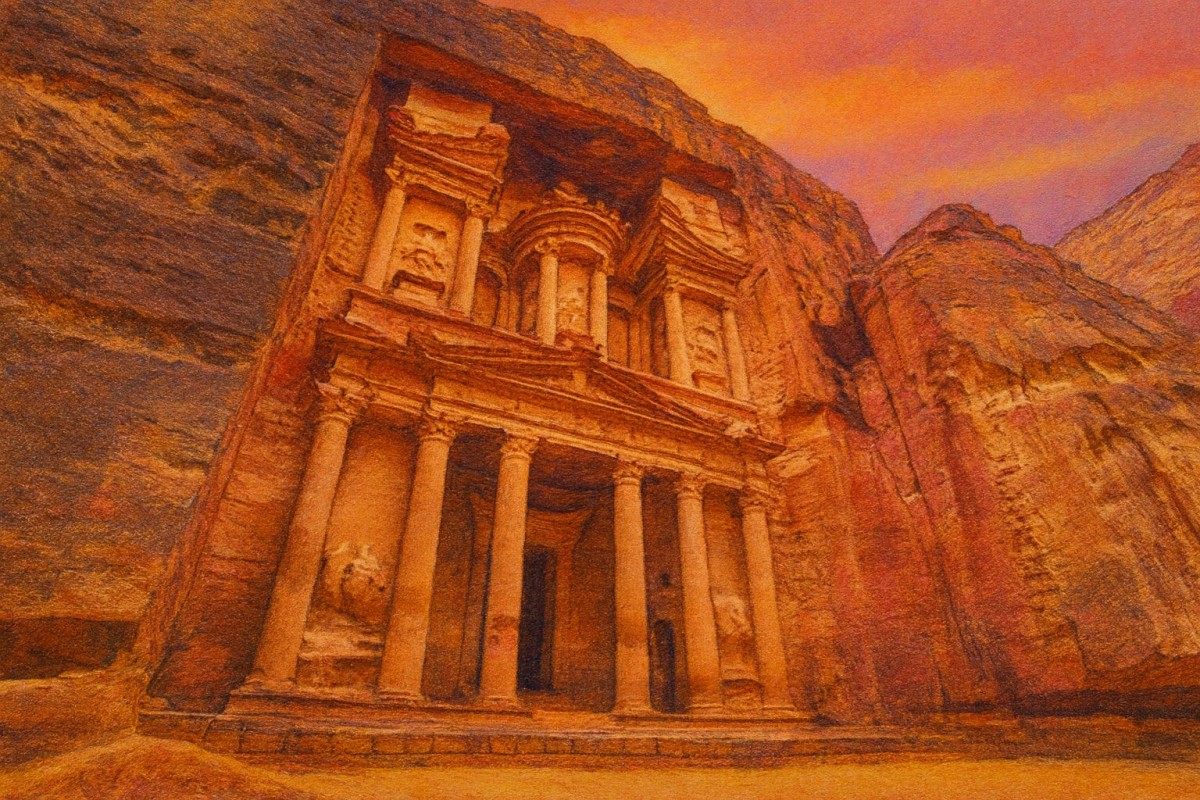

さて、イスラエルから壊滅的な攻撃を受ける(停戦はしたようですが)パレスチナ、そしてアサド政権が倒れ新勢力が暫定政府を立ち上げるも情勢的に不安定なシリア、イスラエルから断続的な攻撃を受けているレバノンなどと比べると、ヨルダンは唯一、観光が可能なレヴァントと言えると思います。外務省の危険情報でも、ヨルダンだけはレベル1(十分注意してください)。ヨルダンにはペトラ遺跡があります。紀元前からエドム人やナバテア人と呼ばれる人々が暮らしていたが、その後ローマ帝国、イスラム帝国の支配を受けるも、都市として存続し続けていましたが、749年にガリラヤ地震という地震が起きてからは、住民が去り、その後は20世紀まで放置されました。ですから、この地には古代の遺跡がまんま残されている、考古学者であればよだれが垂れるようなエリアです。

ペトラ遺跡(イメージ)

◇

そんなレヴァントからは、まずは料理の話題。私は中東料理が大好きで、それは豆を使ったフムスが大好きだからなのですが、なかでもシリア料理・レバノン料理には特別な味わいがあります。ちなみにシリア料理、レバノン料理はそれぞれ独立した国ではありますが、正直私が知る限り、大きな違いはありません。日本の和食の江戸風・関西風の違いよりも似ていると思います。不安になって調べましたが、Wikipediaもそう言ってます。

残念ながら私はシリアやレバノンには渡航したことがありませんが、東京やバンコクのシリア料理・レバノン料理を食べていつも喜んでいます。ちなみに東京で食べられるのはパルミラ(池袋)、バンコクだとベイルートレストラン(シーロム)がおすすめ。

パルミラのレバノン・シリア料理。真ん中にあるのがフムス。手前はナスを使ったババガヌーシュ。

中東料理は豆が中心でヘルシーなイメージがありますが、一方で砂漠地帯ですのでどうしても野菜類は少なくなってしまいます。一方、レバノンという国は地中海に面していてそれなりに緑が多く、豊かな農産物が摂れること、キリスト教徒が意外に多く、「四旬節」と呼ばれる時期は宗教上の理由で肉や魚をいっさい口にしないなどの規則があることから、野菜を使ったメニューが発達したという経緯があります。長旅を続けると胃腸に支障をきたすケースは多いですが、私としては台湾風の中華と、レバノン風の中東料理が、二大「胃弱のときにも栄養価が高く摂れる優しい料理」と定義づけられています。野菜を使ったメニューでおすすめはなんと言っても見た目も美しいタッブーレ。パセリやトマトを使った色鮮やかなサラダで、かなりメジャーなメニューなのでおそらく中東レストランに行けばメニューに入ってることが多いと思われますが、発祥はレバノン・シリアです。そんなレバノン・シリア料理をぜひお試しあれ。

◇

食後は音楽の時間です!レバノンが産んだ天才歌手にファイルーズ(Fairuz/فيروز)がいます。1935年にレバノンで生まれ、49年にはレバノンの首都ベイルートのラジオ放送局で歌っていた彼女。私は彼女の歌声や音楽が大好きです。聞くだけで中東に一っ飛びできる威力があります。文章で説明するより聞いてもらったほうが早いでしょう。どうぞどうぞ、前知識なく聴いてみて。

Saalouny El Nas/Fairuz

ちなみに、芸名であるファイルーズは、アラブ語でターコイズ(トルコ石)を意味します。確かにターコイズのようにエキゾチックで、エバーグリーンで、ピュアな歌声だと思います。彼女の歌声はレバノンのみならず、アラビア語を話す中東各国に瞬く間に知れ渡りました。いわば中東の大スターです。

さて、上記の曲は1970年代の曲ですが、こういうアラブ音楽を、現代に甦らせたのが、同じレバノン出身の歌手(兼女優)、Nawal El Zoghbi(私はナワルと呼んでます)だと思います。

一聴してわかる通り、ナワルの曲はファイルーズから受け継がれているアラビア語圏の伝統的なポップソングを踏襲しながらも、細部で電子音やハウスミュージックのリズムを取り入れていて、伝統を現代に甦らせています。

最近はSpotifyなんかでも、一曲をきっかけに類似曲を選んでくれる機能が充実しています。これをきっかけに、音楽によるレバノン・中東旅行はいかがでしょうか。以上、情勢が不安定なレヴァントより楽園の地図がお届けしますか。

楽園エリア4 イラン・イラク・アフガニスタン

イラン映画のレジェンド「キアロスタミ」とリーダー「ファルハーディー」(イラン)

美しいモスク。そしてイスラム教徒においてターコイズブルーとピンクの意味は?(イラン)

ここでは、イラン、イラク、アフガニスタンの3カ国の中から、最新ニュースをお届けしたいと思います。アフガニスタンはペルシア系のパシュトゥーン人、イランはペルシア人、そしてイラクはアラブ人が暮らしますが、この3カ国は、かつてメソポタミア文明、ペルシャ帝国が起こった場所で、いわば人類の文明発祥地と言えるかもしれません。この地域は常に戦争、紛争に関わってきたように思いますが、それはこの地が特にイスラムの影響が強く、宗派や部族が時に国家よりも強力な組織になることもあるからで、部族対立、宗派対立などが大国に利用され翻弄されてきた歴史があります。

この中で、特に現代で重要な国はイランだと思います。イランは、イスラム教国家に分類されますが、一方で古来から文学、詩、美術、哲学、工芸品の分野で大きな実績を上げています。有名なのはやはりペルシャ絨毯でしょう。ペルシャ絨毯は、羊毛や綿が使われ、独特な模様が施されている絨毯です。世界中で工業化された現代においても、イランは世界中の絨毯の30%を生産していると言われます。イランでは、120万人が何らかの立場で絨毯を生産、流通する仕事についているとも言われます。ペルシャ料理(=イラン料理と同義)も注目すべき文化です。コリアンダーなどの香草とサフラン、シナモンなどの香辛料がたっぷり使われる代わり、味付けは薄めというバランスの取れた料理です。イランにいく機会のある方はなかなかないと思いますが、都内でもアラジン(広尾)やペルシス(江古田)などペルシャ料理を提供するレストランはあるので、気になる方はぜひお試しあれ。楽園の地図的には、ペルシャ料理を食べるならシチューやスープ系の料理をぜひオーダーしてほしいところ。香草、香辛料を使ったスープやシチューは、洋風のシチューよりも味わいが深く、インドのカレーより辛味一辺倒でないので、とても食べやすく、楽しみがいのあるメニューだと思います。これとトルコや他のイスラム圏でも食べられるケバブ(ペルシャ語ではキャバーブと発音)をオーダーすれば、ペルシャ体験は完璧。

◇

さて、そんなイランからは映画の話題をお届けします。皆様はあまり知られていないかもしれませんが、イランは中東でほぼ唯一の映画大国です。イラン映画は特に芸術面で優れていて、各国の国際映画祭で過去300を超える賞を受賞をしています。90年代に単館映画やレンタルビデオショップでたくさん映画を観た方なら「運動靴と赤い金魚」なんかを見たことがあるかもしれません。ひっそりとした、しかしほろ苦くいい話を作るのがイラン人はうまく、またインド映画や、他のアジア映画よりもストーリー性が強く洗練されていて、国際的な賞を獲る傾向にあります。これはイランが実は大卒者が多い高学歴国家であることが関係していると私は思っていますが、どうでしょうか。

そんなイラン映画、いろんな作品がありますが、どこから観るべきか。私的には入り口は2つだと思います。イラン映画には圧倒的なレジェンドが1人、圧倒的なリーダーが1人いると思っています。レジェンドの名前はアッバス・キアロスタミ。彼は1970年代から国内向けに映画を作り出し、80年代には国際的な評価を集めました。「友だちのうちはどこ?」「そして人生は続く」など有名な作品を多数作っていて、私が知る限り、日本で初めて公開されたイラン映画が「友だちのうちはどこ?」だったと記憶しています(1993年)。

こんな世界的な巨匠、キアロスタミは実は日本贔屓で、日本を舞台にした映画を一作撮っているのをご存知ですか?「ライク・サムワン・イン・ラブ(Like Someone in Love)」和訳すると、「恋に落ちた人のように」みたいな感じ。なんてロマンティックなタイトル! でもこれ、コールガール(娼婦)の話なんですけどね。私は2012年の公開のあたりで視聴しましたが、キアロスタミ感覚の独特の時間感覚(すごく長回しが多い=せっかちな日本人には初見では退屈するかも。でもそこがいい)が日本を舞台にちゃんと再現されてて、とてもいいと思いました。登場人物の表情の変化なんかはドキリとするものもありますし、繊細な人は面白がれるかも。そういや加瀬亮なんかも出てるんですよ。

Like someone in Love(ライク・サムワン・イン・ラブ)

まあでも、キアロスタミ監督の中でこの作品はまあ、キャリアの傍流でしょう。やはり王道はイランを舞台にした作品で、中でも最も楽園の地図的におすすめは「桜桃の味」です。砂地が多いイランを舞台に、1人の絶望した中年男性のぼやきが、さまざまな人との交流を経て密かに変わっていく様を描いています。

Taste of Cherry(桜桃の味)

「ライクサムワン・イン・ラブ」と、「桜桃の味」を扱ったのは、この2作品がそれぞれ「エロスとタナトス」つまり性と死を扱っていて、それがすごくゆったりとした時間の流れでこれでもかと確信に触れているからです。いやほんと、世界が速度を上げればあげるほど、キアロスタミの作品は逆説的に輝くことでしょう。

さて、キアロスタミがまるでイランの古典のような存在であれば、現代のイラン映画のリーダーはアスガル・ファルハーディーです。出世作にして代表作「別離」から6作品をすべて観ていますが、どれも素晴らしいです。彼の作品に共通しているのは「誤解」と「大衆心理」、そして「社会の理不尽」です。キアロスタミが「エロスとタナトス」のような内なる世界にアプローチしたとすれば、ファルハーディーは社会の中に潜む理不尽さを切り取り、そこにどう立ち向かうべきかを扱っています。

A Separation(別離)

主演の男は闘病中の父を持つ真面目な息子ですが、妻は子供の教育や自分の人生のために外国に行くことを願っています。しかし、イランでは夫婦関係の解消はかなり難しい問題です。一方、夫はとある誤解がきっかけで、殺人容疑をかけられてしまいます。さまざまな状況から、孤立する主人公。そんななかで、彼は最後まで戦います。それはまるで、政治的な問題で映画制作が難しいイランという国で戦う自分自身にオーバーラップさせていたのかもしれません。重い作品ではありますが、私はこの映画が大好きで、すでに3回鑑賞しています。

ファルハーディーの「らしさ」が最も象徴的に現れているのが「別離」なら、万人に見やすい導入作品はどれかと考えたのですが、イランが舞台ではないですが、「誰もがそれを知っている」がいいかもしれません。主演は日本でもお馴染みのペネロペ・クルスですし、他にもスペイン人美女がたくさん出てくるので(そこ!?)、どちらかといえば重めのファルハーディー作品の中では、大衆にアプローチできる作品だと思っています。

Everybody Knows(誰もがそれを知っている)

この作品は、いわゆる犯人を探すサスペンス要素があるので、それも見やすいと感じる一因かもしれません。誰がある事件に関わっているのか。予想しながら観るのも楽しいかもしれません。

◇

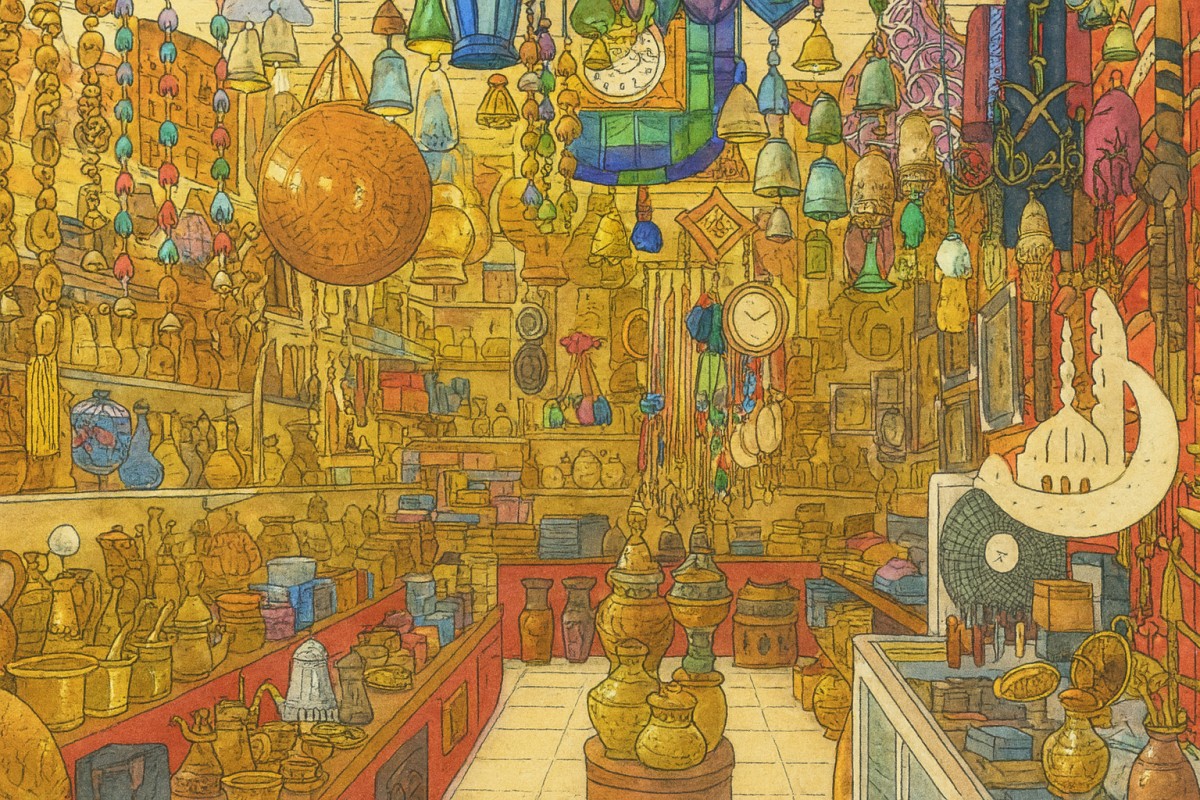

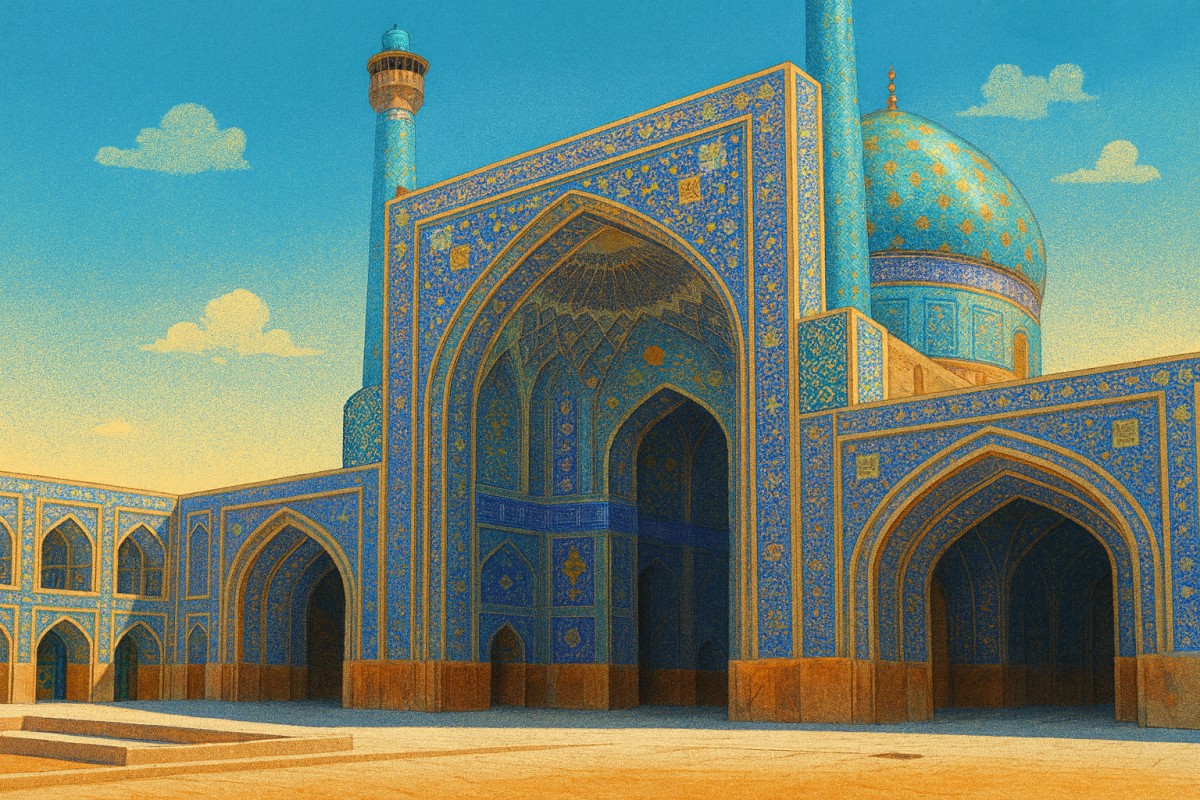

この地域からもう一つの話題は、観光的にぜひ死ぬまでは一度は見たいモスクについて。アラビア地域には美しいモスクが多数ありますが、なかでもイラン、イラク、アフガニスタンには、美しいモスクが多いと思いっています。私が好きなのは鮮やかな色使いです。

たとえば、イラン・イスファハーンにあるイマーム・モスク。ターコイズブルーのタイルが圧巻です。世界の三大宗教(キリスト、イスラム、仏教)の中でも、色使いの美しさといえば残念ながらイスラム教には勝てないでしょう。

イマーム・モスク(イメージ)

ターコイズブルーは、空のイメージ、そこから転じて、イスラム教にとって空色であるターコイズブルーは神聖なものをイメージします。浄化や楽園を意味します。楽園の地図が、イランのターコイズブルーのモスクに惹かれるのは、ある意味で必然と言えるかもしれません。

続いて、ナスィール・アル・モルク・モスク(シーラーズ)を見てもらいましょう。

なスィール・アル・モルク・モスク(イメージ)

全体的に美しいピンク色の装飾が施されたモスクは、インスタ映えスポットとして、世界中の観光客の視線を集めています。ステンドグラスを利用して太陽光を取り入れることで、観る時間帯によって違う表情を見せるのがポイント。ピンク色はイスラム教において、愛・殉教・血の色を意味し、特にイランをはじめとしたシーア派においては、指導者フセインの殉教を意味します。何も意味なんかわからなくてもきっと楽しいですが、このあたりの宗教的な知識があると、同行者も喜ぶかもしれませんよ。

イラン、イラク、アフガンには、ペルシャ建築を活かした、このような美しいモスクが大量にあります。どちらかといえば観光には注意が必要なエリアですが、それでもこの地域のモスクは、異教徒であっても一生に一度でも見て回る価値があると思います。以上、主にイランより、楽園の地図がお届けしました。

おわりに

助手「というわけで、今回は中東の4つのエリアより、8つの話題をお届けしました。船長は何が心に残りましたか?」

船長「うーん、やっぱり、ドバイだよね。ドバイの街並と計画とニュースだけなんか、違う時空を生きてるよね(笑)」

助手「そうですね。世界が2025年なら、ドバイだけは2040年ぐらいに転送されたのかもしれないと思わせてくれる街並みと計画ですよね」

船長「ドバイの温泉とサウナ、気持ちよさそうだったなあ」

助手「そりゃああんなラグジュアリーな温泉施設あったら、あったまってる間中笑いが止まらないでしょうね」

船長「サウジアラビアも頑張ってたけど、都市開発という意味ではドバイが先を言ってたね」

助手「あ、あとは何気にレバノン料理がうまそうでした」

船長「おれ、フムス好きなんだよなあ。フムス大好き。フムスの風呂に浸かりたいぐらい」

助手「さっきのドバイの温泉に引っ張られてますね。というわけで来週は、中東の残りの地域よりお届けします。トルコにエジプト、コーカサスの国々も出てくるよ!」

船長「お楽しみに!」

すでに登録済みの方は こちら