楽園の地図82号 パッキパキの北京

北京/高雄/リオデジャネイロ/マニラ

船長と助手

2025.03.21

読者限定

Tiananmen with many many tourist, Beijing, China

もくじ

はじめに(住宅ローン万歳!)

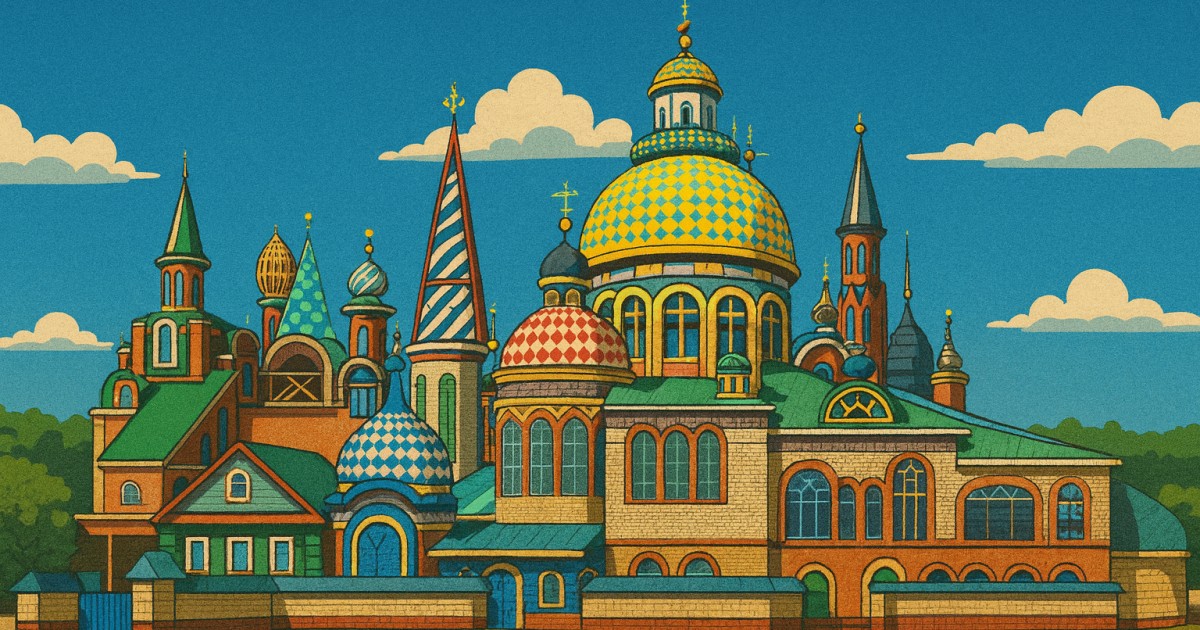

今週の楽園 過剰LEDと長城。パッキパキ北京(北京/中国)

今週のオアシス 季帆珈琲(高雄/台湾)

今週楽園に行けない人のために リオ、アイラブユー(リオデジャネイロ/ブラジル)

今週楽園で聴きたい音楽 Pano/Zack Tabudlo(マニラ/フィリピン)

おわりに

この記事は無料で続きを読めます

続きは、9824文字あります。

- はじめに

- 今週の楽園 過剰LEDと長城。北京

- 今週のオアシス 季帆珈琲(高雄/台湾)

- 今週楽園に行けない人のために リオ、アイラブユー(リオデジャネイロ/ブラジル)

- 今週楽園で聴きたい音楽 Pano/Zack Tabudlo(マニラ/フィリピン)

- おわりに

すでに登録された方はこちら