楽園の地図95号 “世界一何もない首都”、ヴィエンチャン(ラオス)より愛を込めて

Laos-Thai border on Mekong River

もくじ

はじめに

今週の楽園 ヴィエンチャンと、ラオスの現実(ヴィエンチャン/ラオス)

今週のオアシス Cafe Ango(ヴィエンチャン/ラオス)

今週の使える言語/สวัสดีปีใหม่(S̄wạs̄dī pī h̄ım̀)(タイ語)

今週楽園で聴きたい音楽/October Wind(ໜາວລົມເດືອນຕຸລາ)/Zamio P feat. YOUD SALAVAN, Namfon Yimwan(ヴィエンチャン/ラオス)

おわりに

はじめに

今週は、先週滞在したルアンパバンから、ラオスの首都ヴィエンチャン、そこから対岸のタイに陸路で入って国境の小さな街、ノンカーイ、南下して少し大きな街ウドンターニー、さらに大きな街コーンケーンと移動しています。国として未成熟のラオス側、そしてタイでは国境の小さな街から少しずつ街のサイズが大きくなって都会となっていくたびに、シティ派の私は少し落ち着いてきました。都会っていいね。

「都会の何がいいんですか?」と聞かれるケースが多いのですが、そのたびに、先輩の作家、藤谷治さんの言葉を思い出します。藤谷治さんがアメリカに行ったときのことですが、「アメリカには本当の孤独がある」と思ったそうです(どこかの文章中の表現だったか、私との雑談の中で出た発言なのか覚えてません。ご本人が読んでたら教えてください、あるいはニュアンスの違いがあれば訂正してください)。

孤独とは、一人ということです。一人ということは個人ということです。アメリカという社会は常に、個人から思考が始まります。「私はどう感じたか」「私はどう考えたか」I think、I guess、II believe ・・・一方の日本という社会は集団から思考が始まります。自然と「みんなはどう思ってるのか」と思考を始めるわけですね。「楽しいですね」「怖いですね」と話す時、「(私たちは)怖いですね」「(私たちは)楽しいですね」と、(私たち)が省略されています。つまり、集団の社会であり、常に社会が個人より先にあります。

日本という社会は、半分が東洋、半分が西洋の社会だと思っていて、つまり日本人の社会では集団・社会という存在から思考を始める私と、私の主体性から物事が始まる思考がせめぎ合っているわけです(今、日本・アメリカと単純に相対化してみましたが、実際にはもっと複雑だと思います)。

さて、田舎に行けば行くほど、文明から外れるほど、私たちは集団行動を強いられます。アフリカの砂漠に行けば、南米のアマゾンに行けば、群れからはぐれることは死を意味します。実は田舎に行けば行くほど、集団は強くなって、個人の行動の自由は減っていくわけですね。単純に田舎が好きという人は、実は集団行動が得意な人だと思っています。あるいは仙人のように生きられる方。

私の基準による「都会」とは、個人で行動する自由が大きい社会を意味します。そういう意味で、ラオスでは首都のヴィエンチャンであっても、日本人というだけで目立つ社会ですので、プライバシー、プライベートを確保しづらい、私の基準では田舎の社会ということになります。プライバシー、プライベートも英語表現で、日本語に翻訳することが難しい言葉です(無理に和訳すれば「私事」とか?)。かつての日本には、個人は存在しなかったのでしょう。ニューヨークや東京やパリでは、集団をはぐれて完全に一人の個人でいることが可能です。

あなたは都会派? 田舎派? 自問自答しながら旅は続きます。今週は、先週に引き続きラオスで気づいたこと。ルアンパバンがラオスの中での楽園なら、ヴィエンチャンを観光しながら、ラオスの現実を考えました。楽園とは遠いかもしれませんが、ラオスは面白い国ではあります。

今週の楽園 ヴィエンチャンと、ラオスの現実(ヴィエンチャン/ラオス)

大国に翻弄されるラオスの現実

先週、第94号では、ラオスの一大観光地、ルアンパバンを紹介しました。ラオスという国の楽園・リゾートとしては、ルアンパバンとヴァンヴィエンという場所が名高いのですが(ヴァンヴィエンはこんな感じ)、私は「楽園の地図」なんてタイトルでメディアをやってはいますが、本当はよりローカルな、よりその国の人々の生活に近い場所に行きたいと常々思っているわけです。そんなわけで、より現実に近いと思われるヴィエンチャンにやってきました。

ヴィエンチャンは、いったい誰がそう言い出したのかはわかりませんが、世界一何もない首都という不名誉な名前で呼ばれる事があるそうです(私も行ってみてはじめて知りました)。確かに、観光的な目線に立ったときに、この地は魅力的とは言い難い。そもそもラオスという国が日本人的に話題に上るようになったのは村上春樹の『ラオスにいったい何があるというんですか?』がきっかけだと思うんですが、ほんとに、「何があるの?」と首を傾げたくなる街です。私たちは夜8時に中国政府が作った鉄道、ヴィエンチャン駅に着いたのですが、そこからバスに揺られて市街地まで40分(遠い笑)、ホテルにチェックインして夜9時半には街は真っ暗。どこかレストランはないかと聞いたところナイトマーケットがいいと言われ、そこから歩いて15分のナイトマーケットに行くもちょうどフードトラックは片付け準備を始めていて、夜の10時過ぎには歩いて行けるご飯どころは中国資本の火鍋屋だけになっていました。た、たしかに何もない。。。 火鍋屋を出る頃には23時になっていましたが、もはや街を歩くのが怖いレベルに暗くなっていて、野良犬しか歩いてません(余計に怖い)。そして、GRAB(東南アジアで使えるUBERのような配車アプリ)も使えず、この時間になるとトゥクトゥク(三輪タクシーのタイでの呼び名。ラオスでもトゥクトゥクで通じる)もいません。確かに遅い時間にはなってしまいましたが、公共交通に乗ってやってきた時間、つまり、観光客は出歩いていてもおかしくない時間なのに、周囲にレストランもコンビニも何もありません。

代わりに大きな国家主席府があったり、社会主義国であることを彷彿とさせる赤い掲示板(こういうやつ)があり、道路は首都の官邸近くだというのに整備されてなくて穴ボコだらけでした。いやでもここが社会主義の国家であること、貧しい国家であることを思い出させてくれます。

深夜の国家主席府。ぶきみ。左にちょっとだけ見切れてる赤字に白い文字の看板こそ、何かしらの政府のプロパガンダが示された看板。周囲は野良犬だらけ。施設は立派だけど、国家主席府の周囲が野良犬だらけでいいのか、と思わなくもない。

ヴィエンチャンの街中。車道は整備済みだけど、歩道は未整備という道をいたるところで発見。だから、そもそも人気が少ない。みな車で移動しているのだろう。

今日はそんな、ラオスの首都ヴィエンチャンより、ラオスという国について一緒にちょっと考えてみましょう。考えれば考えるほど、ラオスという国の状況は(よそ者としては)面白いし、なによりそれは、ある意味では日本の未来を考える上でも役立つと思うからです。今週は社会情勢のお勉強の時間ですね。

無理ゲー?のラオス

まずは、Google Mapを開いていただいて、ラオスという国を確認していただきたいと思います。ポイントが二つあります。まず、アジアでは珍しく(東南アジアで唯一)、海のない国だということです。これでは港を使った貿易ができません。つまり、陸を使って隣国と貿易するしかありません。これは悪い条件だと思います。

そして二つ目。小さな国ではありますが、5カ国と陸で国境を接しています(北から時計回りに中国、ベトナム、カンボジア、タイ、ミャンマー)。そして、接するどの国も、ラオスよりは強い国だということも注記しておきたいです。中国はもちろん、世界最大の人口を抱える国家ですし、タイは人口7000万人で東南アジアのハブとなる地域大国です。対するラオスは766万人しかいません。これは神奈川県、大阪府より少なくて、愛知県と同じぐらいの人口です。アジアの途上国としては、圧倒的に人が少ないと思います。さらに、ベトナムも1億人を超える人口で最近勢いのいい国家です。カンボジアは民主化したタイミングがラオスと同じぐらいで、唯一立場が似てると言えなくもないですが(カンボジアもタイとベトナムという地域大国に挟まれている)、カンボジアは海があるし、ちょっと怖い大国、中国とも接していません。国を発展させるという条件を考えた際に、ラオスは難しいと思います。国家の大半は山間部で、農地も少ない。さらにこれが最も致命傷ですが、アジアの国が発展する際には、豊富な労働力を使って工場を誘致することから経済発展が始まりますが、ラオスにはそもそも豊富な労働力(人口)が多くありません。輸出するにも海がないのでちょっと厄介です。だから、誰も多くのグローバル企業は、ラオスに工場を作ろうとは考えないようです。タイやベトナムに作る方がいいからです。

タラートサオという、どの国にもある卸売市場に遊びに行きましたが、たいしていい商品はありません。それもそのはず、多くの商品は、タイから国境を超えて、タイより少し割高で売られているからです。。。

ラオスの「無理ゲー」感がわかっていただけたでしょうか。ではどうやってこの国はやってきたのでしょうか。それは、周囲の国を真似し、周囲の国に助けてもらって、周囲に徹底して媚びることです。

1.ラオス人はタイから来た品質の良い商品を買って生きている(ラオスとタイの関係性)

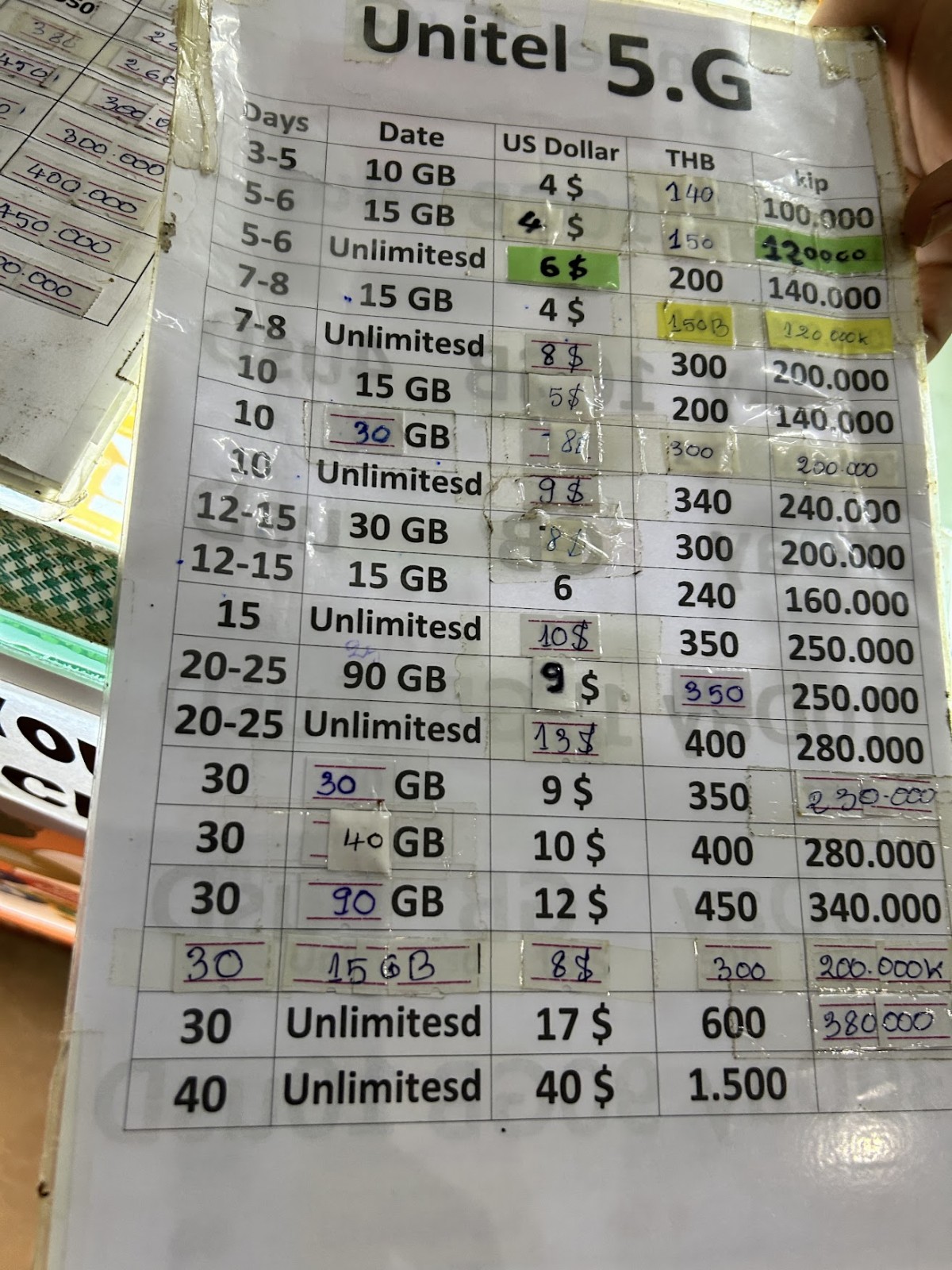

ではどうやってこの国はやってきたのでしょうか。それは、周囲の国を真似ることです。そもそも、ラオスという国は、タイとよく似ています。ラオスの公用語であるラーオ語は、タイ語とかなり近くて、一説には標準語と大阪弁より近いと言われています。ラオスにはキップというオリジナルの通貨がありますが、なぜか米ドルとタイバーツが街で普通に使えます。お店から、屋台の人までドルやバーツを持っていて、「バーツでは払いたい」と告げると手元の電卓で計算してくれます(レートはその人の価値観によって少し変わります(笑))。街中では価格表のところに、US Dollar(米ドル)、THB(タイバーツ)、kip(ラオスキップ)の価格表記があります。

Sim売り場。米ドル、タイバーツ、ラオスキップでの価格が併記されている。

楽園の地図の取材を兼ねてラオスのオリジナルの文化に触れようとしましたが、実はラオスの文化の(食文化や民族音楽など)ほとんどがタイと共通する文化でした。ヴィエンチャン在住の日本人に「ラオスの人々は本当はどの国が好きなのか?」と聞いたところ、「それはタイでしょう。実は、ラオス人は、タイ以外の外国の文化をまだよくわかっていません」と言っていました。

首都ヴィエンチャンは、タイ国境に近いのですが、ヴィエンチャン市民は何か必要なものがあると(電化製品とか、高い医療とか)すぐに国境を超えてタイに行ってしまうそうです。悪く言えば、ラオスはタイのおこぼれをもらいながら暮らしていると言えるかもしれません(タイから見れば、自国の商品を買ってくれるお得意様ですが。。)。

2.ラオスは国家存続の危機をフランスに助けてもらった(ラオスとフランスの関係性)

さて、少し歴史のお勉強。ラオスという国は列強の時代、仲良しのはずの隣国タイに攻め込まれて、国家存続の危機に陥っていました。そんなラオスを救ったのがフランスなのです。しかし、フランスはこう言います。「ラオスの主権を私たちフランスに預けてくれれば、ラオスを助けましょう」と。ラオスは国土を守るため、フランスと悪魔の契約を交わします(これはベトナムやカンボジアも同様ですが。。)。こうして国家の主権とか、「なんか大切そうなもの」を失いながらも、ラオスは自国を守りました。結果として戦後、フランスを含めた列強国が植民地支配をやめる中で、ラオスもフランスから独立を獲得し、国土も守りました。

主権とかなんか大事そうなものより、とにかく国土を守るのが優先。徹底した現実主義がラオスなのです。

3.ラオスはソ連について行った(ラオスとソ連・ロシアの関係性)

戦後は世界がアメリカ中心の西側陣営、ソ連中心の東側陣営に分かれます。この時、ラオスが選んだのは東側でした。ラオスは現在も社会主義の国であり、今も社会主義を標榜しています。

しかし、東側陣営と言っても、東側陣営の二つの大きな大国、ソ連と中国は微妙に異なります。このとき、ラオスが選んだのはソ連でした。私が思うに、このとき中国についていったら、ひょっとしたら中国と統一する可能性もあったかもしれません。これはモンゴルも同様で、モンゴルが独立を維持し続けられたのは、どちらかといえばソ連と仲良くすることで中国と距離をとるという作戦をとったことです。ラオスは冷戦時、ソ連についていったことで、独立を維持できたのかもしれません。

4.ラオスはベトナムを見習った(ラオスとベトナムの関係性)

同様にフランスの帝国支配から社会主義化した隣国にベトナムがあります。ラオスはベトナムとどういう関係を持っているかというと、徹底してベトナムのやってる事を真似ていく。という事です。ベトナムでは1986年にドイモイという、社会主義国家ながら資本主義を取り入れていく手法を取りますが、これを真似たチンタナカーン・マイ(Wikipedia)という政策を行います。

その後も、ベトナムが市場を解放し、成功していくのを見ると、少し遅れてラオスも真似していくという状況が続いています。ラオスがうまくやってこれたのは、徹底してベトナムを真似してきたからかもしれません。

5.ラオスは中国に鉄道を作ってもらった(ラオスと中国の関係性)

さてそうやって、タイ、ベトナム、ソ連など様々な国を見習ってきたラオスですが、現代に入って急速に発展する中国に、鉄道を作ってもらう事になりました。ラオスの高速鉄道はその名も「ラオス中国鉄道」と行って、乗ってみてわかりましたが、これは完全に中国の鉄道です。

インフラ面だけでなく、雰囲気も中国にそっくり。電車が近づくとホームから離れるよう厳しく注意される感じが中国っぽい。

ヴィエンチャン駅。ラーオ語でヴィエンチャンと記されたあとには、ラーオ語よりやや大きな字で「万象」(=中国語でヴィエンチャンの意味)と記されている。

これを日本に置き換えてみるとどんな気分でしょう。国家を横断する、たとえば東京から大阪までの新幹線が中国によって作られることを想像してみてください。ちょっと信じられませんよね。でも、ラオスはそんな信じられないことをあっさり受け入れます。なお、この鉄道は中国のサービスではなく借金で賄われていて、ラオスから見ると中国への借金を抱える事に懸念する国際世論が多いです。

でもどうでしょう。自国では鉄道を建設する力もないなかで、よその国に「鉄道を作ってあげるよ」と言われたら、「いいよーお願いします」と答えるラオスもなかなか根性の座った国だなと思います。

あんまり深く考えるなとブッダ様もおっしゃっています。

ラオスは日本の未来風景?

こうしてみると、ラオスはとにかく他国のふんどし、他国のルール、他国と歩調を合わせながら、成長してきた事が伺えます。いわば、「世界の末っ子」と言えるかもしれません。でもどうでしょう。末っ子には末っ子の事情があり、戦略があります。国力も弱く、たいした産業もなく、国民の数は少なくて貿易港もない。加えて隣国は強い国だらけとなった場合、自分の我を通さず、他国と徹底仲良くしていく未来以外に何があるというのでしょうか。ラオスの徹底した八方美人政策は、ひょっとしたら日本も参考にすべきかもしれません。だって、これからの社会、日本の人口は減るし、国力は確実に下がります。それは悲観的に思えるかもしれませんが、考えてみればいま世界で「自分たちの主張をゴリ押しできる強い国」って、アメリカ、中国、ロシアぐらいしかないでしょう。世界には約200国ほどの国があると言われていますが、裏返せば米露中以外のあとの197国はみんな小国なのです。ほとんどの国はラオスである、と言ってしまってもいいかもしれません。小さな国だからと言って、何を恥じる事があるのでしょう。ラオスのように、大国に翻弄されながらしたたかに生きていくのも、一つのあり方なのかもしれません。

ラオスの首都・ヴィエンチャンでそんなことを考えました。来週はタイからお届けします。

今週のオアシス Cafe Ango(ヴィエンチャン/ラオス)

Cafe Ango。靴を脱いでお店に入る。

さて、そんなラオスの首都、ヴィエンチャンでおすすめしたいカフェは、日本人が営むCafe Ango。異国で日本人に会うと、なぜか落ち着きますよね。それがタイとかハワイとか、日本人が多い場所でなく、ラオスのような場所であればなおさらです。

Cafe Angoは、日本人が営む、日本食が食べられるカフェ。鶏南蛮や、味噌汁や、日本式のカフェのカレーなど、旅行者のツボを抑えたメニューがたまりません。私たちも例にもれず、ぞんぶんに日本食をいただきました。

美味しいとりアボガド定食。

ところで、こういう日本人がまだ珍しい地域の日本人経営のレストランには、単なるレストランという枠を超えた別の役割があります。それは、現地の日本人同士を繋ぐ役割です。私たちが訪れたときにも、お客さんにも現地に住む日本人が多く訪れていて、この国やこの都市の情報を多くここで得ることができました。こういうところで行われている会話は、ガイドブックや、日経新聞よりもいい情報が流れている事があります。

カフェの話とは大きく話が変わりますが、海外で暮らす日本人は、政府の要人と付き合いのある人も多いのか、日本のメディアでは紹介されない、日本や世界に関する様々な情報が出回っています。信ぴょう性が低いものから、かなり信ぴょう性の高い情報までさまざまなのですが、どれも日本では知られていない情報ばかりなのです。しかもインターネットで知られるような、眉唾なもの、陰謀論めいたものだけでなく、なかなかに興味深い情報ばかり。残念ながら私が海外に出向くようになった10年前から、だんだん日本に関する裏話も悪い話ばかりになってきたことが気にかかりますが。。もしあなたも海外に出向いたら、日本人が集まる場所を探して、オフラインでしか聞けないさまざまな政界、経済界の裏話を聞いてみてください。信じるか信じないかは自己責任でお願いします。

Cafe Ango(Google Map)

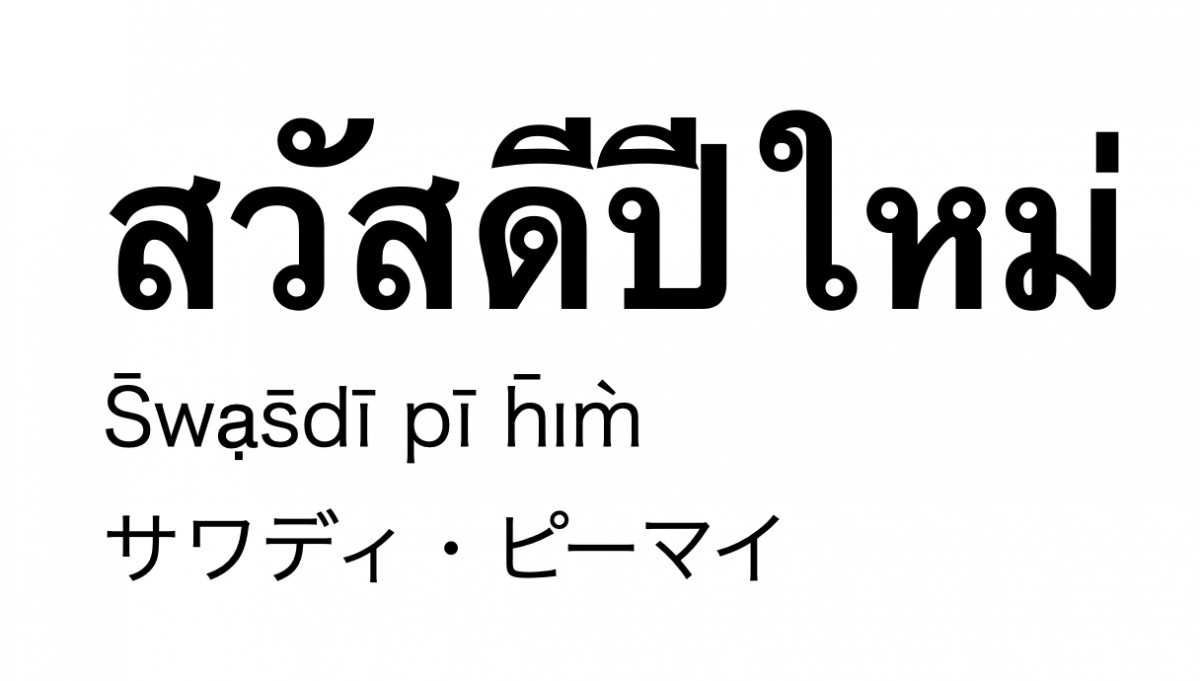

今週の使える言語/สวัสดีปีใหม่(S̄wạs̄dī pī h̄ım̀)(タイ語)

今週の言語のコーナーはタイ語。サワディ・ピーマイ! タイ語で「ありがとう」はコップン・カーッ、「こんにちは」は、サワディ・カーッ。このあたりはひょっとすればみなさんご存知かもしれません。では、「おはよう」は?「こんばんは」は? 正解は、すべて、サワディ・カーなのです。ちなみに、男性はサワディ・クラップ(クラップを早めに発音する)、女性はサワディ・カー(カーを長く伸ばすと女性っぽい)が正しい発音なのですが、あなたがどちらであっても、日本語でサワディ・カーッというと、それっぽく聞こえるのでOKです。サワディ・カーッ、いい言葉でしょ。一つ覚えればどのシーンでも使えます。後半の「カー」はもっといい言葉で、タイを旅行中、言葉を聞いてるとどこでも「カー」と言ってる人が多いと思います。「カー」そのものは、英語でYesという意味なのですが、相手に同意する(日本語の「うん」「はい」に相当)場面で幅広く使えるので、「カー」だけでも覚えておくと楽です。ちなみにこれに相当する韓国語が「チョア」、中国語が「ラー」(了)ですね。OKラー?

で、今日紹介するのは、その便利な言葉、サワディを使ったフレーズ。サワディ・ピーマイ! これはある時期のタイにおいてはとても便利な言葉です。正解は「新年おめでとう!」という意味です。ちなみに、「ピー」は「年」を意味し、「マイ」は「新しい」を意味する。つなげると、新年おめでとう!となるわけですよ。

タイ人は基本的にお祭り付きで、だから新年も各地で派手にパーティを行っています。だから、この時期はとにかく会う人会う人に「サワディ・ピーマイ」だけ言っておけば、みんなニコニコします。便利な言葉でしょ!? 新年限定だけですが。あ、でも、タイはタイの旧正月(4月中旬ごろ)を祝う文化なので、西暦上の新年と、旧正月の時期と、1年に2回使えるし、日本の正月は年が明けてから有効ですが、タイでは大晦日とか年末に言ってもいいんです。つまり、「よいお年を」と「あけましておめでとう」がぜんぶ「サワディ・ピーマイ」でOKというわけですよね。というわけで、覚えて損のない言葉。今はタイもイケメンが多くなってきて、メータウィン・オーパッイアムカジョーン(Wikipedia)のようなイケメンが、突然あなたの会社に配属されることもあるかもよ! という事で、いざというときのために、タイ語も覚えておきましょう。

今週楽園で聴きたい音楽/October Wind(ໜາວລົມເດືອນຕຸລາ)/Zamio P feat. YOUD SALAVAN, Namfon Yimwan(ヴィエンチャン/ラオス)

今週はラオスからお届けしたので、本邦初公開で、世界各国のなかでも情報が少ないラオスの音楽を紹介しましょう。Zamio P feat. YOUD SALAVAN, Namfon Yimwanで、曲名はOctober Wind(ໜາວລົມເດືອນຕຸລາ)。

と言っても、ラオスの音楽シーンは本当に小さいというか、ほぼないんですよ。タイのイサーン地方と同じくモーラムやルークトゥンが流行っているんですが。でもすごく小さいですが若いポップスシーンもほんの少し確認できました。というわけで、その中でも私がいいと思ったアーティストはたった一人(私の基準が厳しいわけでなく、本当にラオスにはミュージシャンがいないんです)、Zamio P。彼はラオスを代表する音楽プロデューサーだと私は思います。

この曲なんかは素朴ですが、ラオスの田園が思い浮かぶようなゆったりとしたポップスにほんの少し世界のソウルフレーバーが効いていて、スティッキーライス(もち米)で作ったお菓子のような、素朴で親しみやすい曲に仕上がってると思います。せっかくなのでZamio Pのプロデュースでもう一曲取り上げておきましょう。feat,アーティストは、Thinlamphone。曲名はຈື່ໄດ້ບໍ່。英語で、Do You Remember? 覚えてますか? みたいな意味のようです。

ラオス、特にヴィエンチャンを観光してからこのMVを観ると、あまり絵になる場所の少ないヴィエンチャンで、どうにか世界で流行っているかっこいいMVを作ろうとしたことが伝わってきます。よく観ると競技場と公園と路地(2か所)だけでMVが成立していて、かなり苦心のあとが見えます。でも逆にそれが地元感というか、ストリート感がよく出ていて、とてもいいと思います。なんというか、これがラオスのリアルという感じが伝わってきます。音楽はZamio Pだけあって、普通にかっこいいと思いますし、女性ヴォーカルの、見た目はR&Bディーバ風なのに歌声はどこかモーラムやルークトゥンにもつながる、土着感があって素晴らしい。

東南アジアでも、最も音楽情報が少ないラオス。似たような状況の国にヨーロッパではモルドヴァがあるんですが、モルドヴァにはO-ZONEというアーティストがいて、彼らはDragostea Din Teiという曲を出して、これがキラーチューンとして世界中でウケて、日本でも「恋のマイアヒ」として2005年ごろにシングル化しました。ラオスやベトナム、ミャンマーあたりの国から、こういう大ヒット曲が出てくるのを心待ちにしています。

おわりに

助手「あれー、あれー」

船長「どしたの?」

助手「パスポートがないんです」

船長「ええ!それは大変。どこ行ったの?」

助手「ていうか、パスポートって、今時サイズが大きくて邪魔ですよね。日本の免許証と同じ大きさになればいいのに。だったら財布に入れて、、」

船長「いやそしたら財布ごと落とす人が続出するだろ」

助手「じゃあスマホと一体化して。。。」

船長「スマホをなくす人が出てくるよ」

助手「じゃ、じゃあ、パスポートの方を進化させて、国境を越える機能だけというのがもったいないから、自販機でパスポートをかざしたらタバコを買えるようになるとか?」

船長「taspoかよ」

助手「電車に乗れるようになるとか」

船長「SUICAかよ」

助手「ドローンのように飛ばせるようになるとか」

船長「他人のパスポートが空に浮いてるような時代が来たらこの世の終わりだよ」

助手「じゃあ、ポケットでかさばらないように二つ折りとか四つ折りに折りたためるようにするとか」

船長「確かにそれはいいね。と思ったけど、お前みたいなタイプはちっちゃいと余計になくしちゃうだろ」

助手「逆に大きくするとか?」

船長「薄くてでかいって、レストランのワインリストかよ!」

助手「やっぱパスポートってこの大きさがいいかもですね。あ、パスポート出てきた。赤いから目立つよ。僕の持ち物で赤いものはないから」

船長「日本人でよかったね。。。」

(つづく)

すでに登録済みの方は こちら